“Oisive Jeunesse

a tout asservie;

par delicatesse

j´ai perdu ma vie”

JEAN ARTHUR RIMBAUD

PRÓLOGO DEL AUTOR

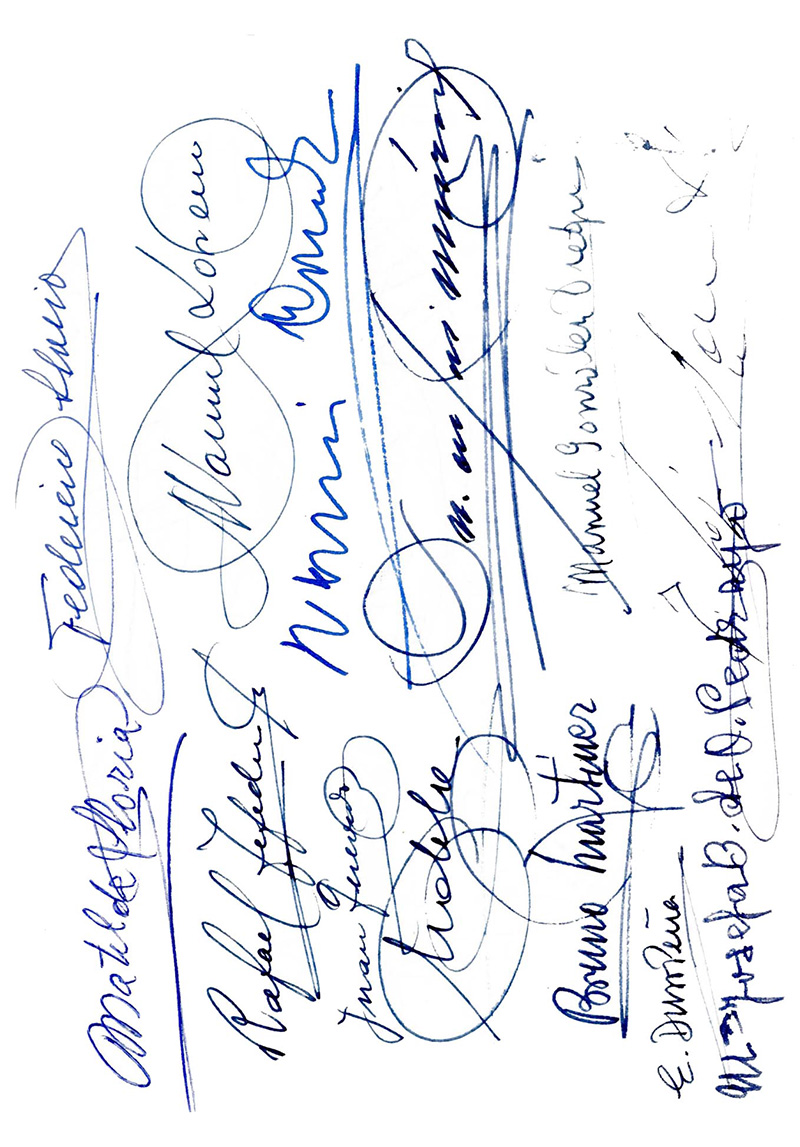

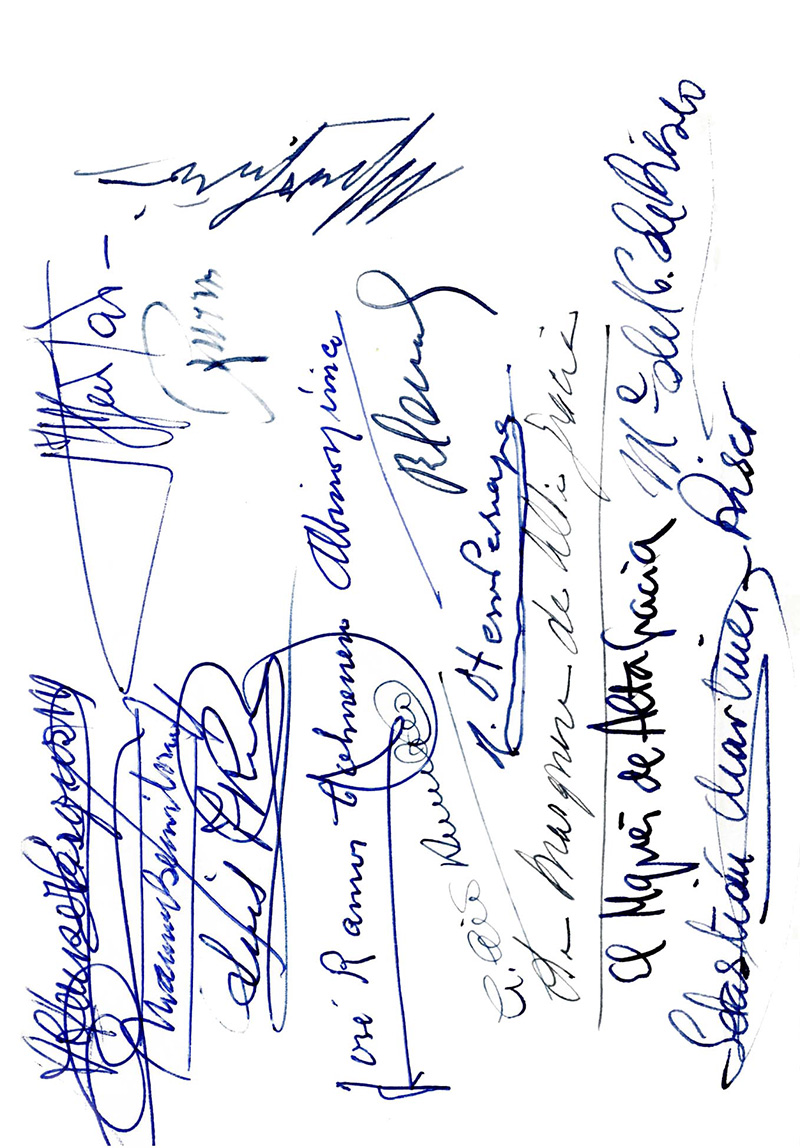

ESTE libro, en el que resucitan horas olvidadas —horas que se gastaron en la mesa del periódico; escritos que mueren todos los días, cuando en casa hace falta papel para encender el fuego, o cuando el conserje del Casino despeja la sala de lectura; impresos que se pudieron leer, a retazos, en la espetera de la cocina, o en los paquetes que van en las rodillas de los viajeros, en los autos de línea—lo debo al afecto y a la generosidad de un grupo de amigos, y a ellos quiero dedicarlo.

En realidad, casi todas estas cosas han sido escritas pensando primordialmente en ellos, en espera ilusionada de su reacción favorable o adversa, y de la polémica que pudiesen suscitar. Muchas veces he escrito continuando el diálogo reciente, o provocando el futuro. Y su juicio ha sido siempre el primero con que he contado.

Son fragmentos de una labor insistente de trece años —1939 a 1951— en la que, con una sinceridad sostenida hasta en la elipsis y en la reticencia, he dado al público mis convicciones y mis obsesiones, mis gustos y mis sueños, mis verdades y mis dudas, mis dilecciones y mis caprichos, sin detenerme ante la temeridad ni la extravagancia; maneras de ver la vida de hoy y la vida de siempre, de alguien que no quisiera contentarse con poco y que quisiera ser de todos los tiempos.

No tiene, pues, este libro otro mérito que el de manifestar un complejo de deseos, un tanto moderados por los años, pero vivos aún, y que uno quisiera contagiar a los capaces de llevarlos a un estado febril, y los primeros a aquellos a quienes debo esta ocasión de contaminar a los desconocidos.

* * *

DIOS Y LAS ESTRELLAS

Un día, el sabio P. Rodés, que Dios tenga en gloria, dio una magnífica conferencia ilustrada con fotografías celestes, alguna con tal profusión de estrellas, que semejaba lluvia de confetti.

Proponíase el buen sabio dar una idea de la inmensidad de Dios ensanchando las dimensiones del universo visible.

Algunos de los oyentes, escépticos en materia científica, considerábamos que muy bien pudiera acontecer que los astrónomos estuvieran inflando el cosmos, y que la inmensidad de Dios, incomparable con cualquier magnitud material no sufre menoscabo aunque descubramos—cosa muy posible, pues la verdad científica es siempre provi sional y variable—que lejos de ocupar el universo el vertiginoso número de leguas que los astrónomos modernos, pródigos en ceros a la derecha de la unidad, se esfuerzan en asignarle, sus reales propor ciones son las que modestamente calculaba Ptolomeo. No sería por ello, ciertamente, Dios más pequeño, aunque acaso lo fuesen los sueños del hombre.

A este respecto, algo nos enseña la sabiduría oriental.

Descansaba una noche en el desierto el famoso Coronel Lawrence—el de la revuelta de Arabia contra los turcos durante la gran guerra—con varios jefes árabes. Nasir observaba las estrellas con los gemelos del coronel. Los pueblos del desierto es fama que han sido los primeros observadores de la bóveda celeste. Sin embargo, Nasir se asombraba entonces descubriendo luminarias desconocidas. Lawrence aprovechó la oportunidad para hacer una «lección ocasional» de astronomía flammarionesca. Esto reforzaba su prestigio, y por lo tanto, la política de Inglaterra.

De pronto, Auda, el jefe de los Abu Tayi, un noble, pero un verdadero bandido del desierto, le interrumpió:

—¿Por qué aspiran siempre los occidentales a abarcarlo todo?. Detrás de nuestras estrellas, nosotros podemos ver a Dios, que no está detrás de vuestros millones de estrellas... Nosotros conocemos nuestro desierto, nuestros camellos, nuestras mujeres; el resto y la gloria pertenecen a Dios. Si el fin último de la sabiduría consiste en añadir estrella a estrella, nuestra ignorancia tiene mayor encanto.

De este modo, la fe ruda de aquel guerrero ignorante descubría el fallo de la ciencia del astuto coronel inglés.

El jefe de los Abu Tayi comprendió súbitamente que los millones de leguas que los occidentales colocan entre los astros menos apartados, lo que hacen en realidad es alejar al hombre de Dios, de jándolo perdido en un cosmos científico y laico, y que toda la ciencia moderna—en su aspecto teórico— se reduce a la cuenta banal de añadir estrella a estrella, o átomo a átomo, sin fin y sin descanso... Y acaso sin objeto.

Acaso esté más cerca de Dios el árabe ingenuo que no conoció a Jesucristo, que el sabio inglés que, habiéndolo conocido, contando átomos y estrellas, llegó a olvidarlo.

Ciencia y Arte DEL TOREO

Sentado de lleno sobre el cemento recalentado del tendido número 3, solitario entre el pleno multicolor desentendido, de las caras bonitas de sus proximidades, enteramente absorbido en su «metier» asistía a la corrida Don Severo.

Don Severo es francés, revistero de toros de La Petite Gironde. Este flamenco de la Aquitania es un hombre sólido, macizo, moreno; tiene encasquetado el sombrero, lleva chaleco y no desabotona la americana oscura en aquella atmósfera de horno, donde tantos pretendidos meridionales se quedan en mangas de camisa.

En el sol, ocupado enteramente por la joven afición navarra, uniformada en blanco y rojo, como en un cuadro de los Zubiaurre, que ha corrido esta mañana delante de los toros, entre las vallas que acotan el camino del encierro, no parecen producir diversas emociones los incidentes de la lidia. Se aplaude o se abuchea más por hacer ruido que por premiar una suerte lucida o por condenar una mala faena, y entre tanto, aquella gente canta y danza sin descanso con inquietud rítmica y unánime. Es más que nada, una bella descarga de energía de los mejores ejemplares de una raza fuerte, sana y buena.

Don Severo, en cambio, concentra en la atención de sus ojos sabios de lances y técnicas aquilatadas, toda la fuerza de su cuerpo robusto.

Tiene un cuadernito menudamente cuadriculado en el que apunta a lápiz breves notas misteriosas, acaso en cifra extraña y difícil. Está serio y doctoral, como aquellos señores que, en cierta cervecería de la calle de Sevilla, de Madrid, constituian antaño la «parte sana de la afición».

Don Severo posee una de las cuatro o cinco ciencias enteramente cerradas, esotéricas, inaccesibles, que solo posee en el mundo una docena escasa de personas. Con la metafísica, la física teórica y la alta matemática, la Tauromaquia constituye uno de esos recintos reservados al ultraespecialismo, de expresión extrictamente técnica, sólo comprensible después de una larga iniciación de muchos años invertidos «tras el burladero», en demoradas discusiones en torno al redondel o en las mesas de cafés, bares y tabernas, en tertulias taurinas y en lecturas sostenidas al día de libros y comentarios.. periodísticos.

Son muchos, claro está, los que pretenden saber de toros, y los que se permiten emitir opiniones en esta materia; pero también son muchísimos los que pretenden saber filosofía, y somos todos los que nos permitimos discutir sobre los más encumbrados problemas de la metafísica.

En realidad, la tauromaquia es una ciencia arcana que sólo entienden contadísimas autoridades, en España y en el Sur de Francia exclusivamente.

Y es curioso observar que, cuando realmente se ha constituido la ciencia del toreo, ha sido paralelamente a la física moderna, a la gran matemática y a la filosofía postkantiana. Acaso no haya entre estas ciencias y la tauromaquia ninguna relación intrínseca; lo que hay sin duda es una perfecta relación de estilo, es decir, en este caso, de ultratécnica, de aquilatamiento, de dificultad, de esoterismo.

Es posible que el arte de torear se halle hoy en una época de decadencia. Pero esto no enferma en lo más mínimo la exactitud y validez de la ciencia tauromáquica.

Y todavía las crónicas de Don Severo vienen, en este sentido, a confirmar lo que decía el himno de la «parte sana de la afición»:

«Cuando el arte del Tato y del Montes hasta en Francia se vé progresar...»

EL CIRCO SE VA

Se va el Circo Feijóo, es inútil querer que no se vaya, porque se irá de todos modos. Tiene que cumplir su sino, y su sino es el de la vida nómada, su destino—y su encanto—es ser en toda parte exótico, extraño y forastero.

El Circo es ave de paso. Tiene que marchar, marchar siempre: a Zaragoza, a Málaga, a París... ¡Quién sabe! Acaso llegue al Cairo, a Samarcanda, a Benares.

El Circo viene y se va. No se para con nadie, es como el tiempo y como el viento.

El Circo llega y todo es alegría cuando lo están armando. Despliega unos días sus prestigios multicolores y fantásticos, como el turco que desdobla un tapiz, y después se marcha.

Llega un día—un día que llega muy pronto—en que empiezan a desarmarlo. Ya no luce la guirnalda de bombillas, sus torres de catedral de teatro son abatidas y marchan en un camión.

Los obreros, al arrancar las estacas del Circo, arrancan también el prestigio y el encanto que va adherido a ellas, y allá se va todo: los aéreos alambristas, las gimnastas robustas vestidas de lentejuelas, el clown sensato lleno de harina y el tonto de pantalones demasiado flojos, las feroces hienas, el indio que vomita fuego.

El Circo, que es una especie de consulado de lo maravilloso en este mundo ¿cómo había de vivir aquí siempre?.

¿Es concebible que el indio que vomita fuego juegue todos los días al dominó en el Royalty? No puede ser, tiene que volver—o tenemos que creer que vuelve—a su país, donde hay elefantes y serpientes y fakires que duermen en lechos de clavos, y rajahs cuajados de diamantes.

El Circo tiene que marcharse, porque no es de nuestro mundo, ha caído de la luna, es una colonia de otro planeta; viene, da una vuelta al mundo y se vuelve por donde vino, embarca en una barca de plata para navegar por el espacio, hasta los confines del sistema solar.

Y aquí quedamos nosotros, con nuestro cine, nuestro paseo y nuestro dominó.

EN LA SIESTA DE OTOÑO

Está bien la villa en la hora de la siesta, en la hora en que sólo una mujer pasa por la calle larga, en que las comadres se sientan en las escaleras de las casas, a comentar los pequeños sucesos, en forma lamentosa o regocijada, en que sólo los campanarios se levantan bañados de sol sobre la calle en sombra, en que todo se envuelve en un calmado silencio y un aire quieto y tibio que da sueño.

Esta bien marchar un poco soñoliento, muy despacio, por una calle vieja, abrigada del sol, en la que la línea de casas aparece de súbito cortada por el muro de una huerta sobre el que asoma la parra frondosa y del que se descuelga una mata de jazmines.

Y ver un perro que duerme enroscado en medio de la calle, y un gato que la atraviesa ante nuestros pasos, y Una gallina que ha salido un momento del corral con sus pollos.

Son abundantes y sustanciosos los tragos de vida que se sorben en estas horas y en estos lugares. Parece que se acopian años para vivirlos, sumados a los que uno tendría si no tuviese ésto.

Es admirable saber que sobra el tiempo y que cada hora vale mucho más que si, como dice la gente, se aprovechara.

Hay divorciados de la vida a quienes le parece que no se aprovecha contemplando el sol que dora las torres, por encima de las calles en sombra, donde pueden dormir los perros sin que nadie les moleste. Y bien se engañan.

PAPELETA PARA UN BESTIARIO

Hay un prejuicio—o una adivinación—que aparta de nuestro simbolismo habitual la figura de un murciélago.

Claro es que el murciélago es a veces pieza de blasón, como sucede allá por el reino de Valencia. Mas, por lo general, se lo tiene por cosa diabólica, auxiliar de hechicería, y sus alas sedosas son adjudicadas a Satán.

Todo ello le acontece al murciélago por ser noctámbulo.

Por lo demás, es un bicho simpático y elegante, vestido de terciopelo y aterciopelado hasta en su volar. Esto lo sabia bien el Conde Roberto de Montesquiou-Fezensac.

Y sobre todo, no hay mejor imagen del caminar de la mayor parte de los hombres por el mundo, que el volar del murciélago.

El murciélago vuela en zig-zag—también es un poco mágico esto del zig-zag, hasta la palabra suena a cábala—y nosotros, la mayor parte de los hotru bres, caminamos a bandazos.

Y a tropezones.

Pero aún hay más cosas que decir sobre el murciélago, sólo que son mucho más extensas y tocan en la filosofía.

Por ejemplo, el murciélago nos enseña que se pueden hacer excursiones fuera del mundo sin salir del mundo, cosa utilísima si, como piensan algunos, el arte,—que es una de las cosas que más importan, por razones que sería prolijo enumerar—es una evasión.

El murciélago se evade, hasta por el hecho mismo de ser nocturno, y sobre todo, por ser nictálope, lo cual le hace percibir acaso, un trasmundo oculto a nuestra vista por la luz.

Debemos esperar al biólogo que nos descubra el mundo del murciélago, que es uno de los muchos mundos que nos faltan por descubrir.

Y estos descubrimientos lo que hacen es desdoblar el mundo, sacar una esfera de otra, como esos juegos de bolas que se fabrican para zurcir medias que contienen, una dentro de otra, siete esferas mayor a menor.

Es decir, que nuestro mundo está repleto de entresijos.

He aquí cuantas cosas hemos llegado a descubrir, discurriendo tal como vuela el murciélago, en zigzag y en bandazos.

LIBROS DE VIENTO

Matiegka hacía esculturas del humo, que duraban un abrir y cerar de ojos.

Nosotros podemos hacer, mucho mejor, libros de viento, escritos por el pensar, sobre páginas de vacío.

En invierno, cuando paseamos al sol; en este tiempo, sentados a la sombra, en sillón de junco, inconsistente, sin peso, casi aéreo, dejando todos los miembros laxos, átonos, caídos, en reposo blando, insensible, hasta que el cuerpo se sienta como soportado por una nube.

Entonces se suelta la espita del pensar, y se va dirigiendo suavemente, sin violencia, la divagación.

Se van formando los contornos invisibles del contenido que no se escribirá nunca.

Bueno, a lo mejor se escribe, porque hay hombres obligados por la necesidad o por la manía.

Pero mejor era que no se escribiese, que quedase el libro ahí, esperando proliferación de ideas, ramificación de conceptos, injerto de imágenes, variando constantemente de forma y de contenido, viviente, libre de la irrevocabilidad de lo escrito, que no puede ser desdicho sin desdoro, libre aún del cuerpo transitorio de la palabra.

Lo imaginario es un mundo tan mundo como el mundo real, es una especie de altísima torre del yo, aunque no esté tan defendida como parece, por más que no es transparente su cristal.

Hay millones de libros de viento en los archivos del aire. De cuando en cuando, baja uno, y un ocioso lo atrapa y lo escribe. Con ésto, en realidad ha muerto, pero por cada uno muerto nacen cien mil.

Porque los libros engendran después de muertos,como Osiris.

EL PRIMER MOSCON

El cielo encapotado con unas nubes gordas, plomizas, que se resisten desesperadamente a deshacerse en lluvia... Nada más trágico que un nublado oscuro sobre un suelo de polvo. A lo mejor, allá, en el horizonte más lejano, un hermoso rasgón azul, extremo del cielo, entre la nube y el monte. Es delicioso verlo, pero las nubes pesan sobre el entrecejo y los ojos no pueden abrirse todo lo que desean. Es frio el viento, y cuando para hace casi frio. Ese casi frio del catarro incipiente y de la melancolía.

Sin embargo, ha aparecido un moscón.

Zumbaba, esta mañana, sobre la pared de azulejos y era gordo como un cristiano bien mantenido. Se parecía a algunos señores conocidos.

Fué muy bien recibido, porque es un moscón del verano, y sobre todo, porque es un compañero de ociosidad, porque la música de las alas del moscón es música de siesta. Es música que entretiene el mayo que le anda a uno por el cuerpo, y acompaña el caer de los párpados, en las horas de sol o de nubes.

Terrible guerra entre el frio y el mayo, los dos principios de la vida.

Ya que nos quieren llevar el verano tan lejos, dejad que venga el moscón, madrugador o equivocado, y 1° espantéis. Escuchad su música soñolienta, que es invitación al mayo, y no invitación al vals. Música que requiere silencio y reposo y media luz de siesta, con cortinas de percal.

Antes se gustaban las horas, y sabíamos su color. Iba la vida despacio y era muy larga, caminaba de puntillas y no turbaba la somnolencia del mayo; iba de puntillas, con media luz de siesta y zumbar de moscón.

Cuántos recuerdos inconcretos de horas felices, de sensaciones semejantes al danzar del polvillo dorado en el rayo de sol, cuántos recuerdos de cosas perdidas trae el moscón en sus alas, en sus leves, sonoras alas de seda, que irán a perderse en un nuevo invierno también...

LA NOCHE

Por regla general, el trasnochador es mal mirado por los que presumen de vivir con orden.

Sin embargo, hay trasnochadores que no lo hacen por entregarse al vicio, ni por esconderlo en la sombra, ni por frecuentar tugurios, sino tan sólo por el placer — o la virtud — de vivir la noche. Aunque no hagan más, ya manifiestan una superior percepción que la de los que se acuestan con las gallinas.

Todo el que se siente atraído por las cosas altas, busca la noche, que ofrece sus horas propicias a los escritores y a los estudiosos. En cambio, el filisteo malgasta la noche, y trata de volverla día.

Nadie ha sabido jamás lo que tiene dentro la noche, y eso que tiene dentro, que enciende y exalta el espíritu y lo eleva a toda la tensión de que es capaz, desaparecería el día que se conociese.

Todo lo que el día tiene de petulante e indiscreto, como el gallo que lo anuncia, lo tiene la noche de femenino y maternal.

Es oscura como el seno materno, y diríase que en ella descendemos de nuevo a aquella sombra, y hasta más allá, al abismo de las Madres, y debemos callar, porque tocamos a un misterio angustioso. Sólo queríamos hablar de esa exaltación fecunda de la mente que nos sobreviene cuando bebemos el cristal silencioso de la noche, que abre ojos y oídos que duplican los del día, y despierta sentidos que el día no conoce, y hace las ideas y los sistemas transparentes como vasos finísimos y musicales en que todo saber abstruso es como agua escondida que se bebe sin sentir.

De aquí viene el símbolo de la lechuza, porque todos nos volvemos algo brujos en la noche, cuando hay dominio de ese vuelo sin motor de las almas hacia luces desconocidas.

EL SILENCIO

De estos campos se sacan, sin duda, muchas cosas, que ha tenido que venir esta época para que llegásemos a saber todo lo que valían: patatas y pan, vino y frutas, monte y leña, hierba verde y heno oloroso, hasta moras negras y dulces en los zarzales.

Pero lo más hermoso es recoger en ellos cosecha de silencio.

Acaso este silencio esté formado de mil ruidos, pero son sonidos lejanos y suaves, que armonizan en una quietud callada. Hasta el canto melódico de los carros acentúa el silencio.

Silencio propicio para todo, hasta el punto de que es tan gustoso que ni siquiera la mayor parte de las veces puede aprovecharse. Es mucho mejor sentirlo que llenarlo, aunque sea de pensamiento.

Al contrario, el pensamiento se sale de uno y se disuelve en el silencio, en el silencio hecho de verde y cielo, de tronco y roca, de sol y viento, y parece que el viento se lleva nuestro pensar hacia aquellos cielos lejanos de donde el silencio cae a la tierra.

Pues este silencio viene del cielo, es un gran don que viene de allá, aventado probablemente por las alas de los ángeles, que viven en el silencio de mil voces, que quieren dejarnos entrever aquí en la tierra.

El silencio en que vuelan mariposas de las que las gentes dicen que son almas volantes, y a veces almas mensajeras.

El silencio es su mensaje y su consejo. Nos dicen: estad callados, escuchad, y en el silencio os hablarán todas las cosas buenas; y las cosas buenas y las cosas bellas, y las verdades se vestirán también con alas de mariposas, que vuelan en plata sobre verde y azul.

Y canta también en las hojas de plata que tiemblan al borde del camino.

EL GATO

El gato es el mejor compañero del lector. El gato acompaña y no estorba nunca. Es silencioso. Puede andar, en ocasiones, por la mesa, pero no derriba ni desordena libros ni papeles. No se le oye. Marcha con pisadas impalpables.

Si se acurruca a nuestros pies, les da un calor suave y familiar, que aviva el cerebro y parece que inspira.

Si lo hace en nuestro regazo, cuando leemos en una butaca, nuestra mano puede acompañar la lectura deslizándose por su pelo tibio y sedoso, buen acompañamiento para el ritmo de la prosa filosófica o ensayística.

A veces, el gato se planta sentado frente a nosotros y nos mira. Al interrumpir un instante la lectura, encontramos allí sus ojos. Sus ojos sabios.

Puede suceder que la interrupción en la lectura provenga de la dificultad de inteligencia de un párrafo o de una frase. Entonces, la mirada del gato nos infunde confianza y nos ayuda. Parece que él comprende lo que nosotros no hemos comprendido, y hasta parece que nos lo sugiere, silenciosamente.

Se ha sospechado que los gatos ven cosas que nosotros no vemos. Fantasmas que desfilan en silencio. Nosotros no nos explicamos muchos de los movimientos de los gatos, que nos parecen inmotivados, e indudablemente no lo son. Es que no alcanzamos su causa y su estímulo.

¿Y si los gatos, además de eso, o en lugar de eso, viesen con sus ojos verdosos o dorados, sus ojos cambiantes, sus ojos cargados de sabiduría, viesen, digo, hechos forma, la lógica y la metafísica? Esto es difícil de explicar, pero se entiende.

No sabemos en qué otro mundo viven los gatos, además de éste, pues es indudable, como lo revela su conducta extraordinaria; que participan de dos mundos. El otro puede ser el mundo de lo fantástico, pero también pudiera ser el de las ideas puras; aunque, como su pensamiento no es discursivo, no pueden explicarse al alcance de todos.

En todo caso, el gato nos entiende a nosotros muchísimo mejor que nosotros al gato. A lo mejor, el gato sabe todos los libros sin haberlos leído, y por eso se compadece de nosotros cuando nos vé cansados de la lectura, y nos respeta cuando estamos sumidos en ella.

A lo mejor, cuando nos está mirando en el intervalo de dos páginas, piensa, y en su lenguaje mudo nos dice: Sé lo que buscas, pero no te lo digo; porque, total, no te iba a servir para nada saberlo...

PAJAROS DE LAS ISLAS

¿De quien es esto de los pájaros de las islas? Sólo me acuerdo de que es de alguien... ¡Que bueno es, a veces, no acordarse enteramente de las cosas!

Porque en este caso, basta el título: "Pájaros de de las islas"

Basta para despertar ese sueño impreciso de mares ignotos y vidas de Sindbad el Marino.

Viento sobre el mar, entre el mar y el sol, y las islas más allá del horizonte; sólo se ven los pájaros.

Gritos de las aves sobre el vaivén espeso de las olas; gritos estridentes que desafía el esquife polinesio perdido en un océano absoluto.

Gritos de las aves, que anuncian la muerte en el mar, esa muerte que queda olvidada para siempre; gritos de las aves que anuncian islas sin invierno, que huelen a sándalo y a canela.

O islas que no se volverán a encontrar.

Porque todos sabemos que hubo islas que desaparecieron para siempre como Antilia y San Brandán y San Salvador y la isla de la montaña de imán.

Quien sabe si no habrá pájaros salidos de aquellas islas, antes de que las tragase el mar, y que desde entonces vuelan de un lado a otro, siempre en el aire, dando vuelta al mundo, por no tener donde posar el pie.

Pues si esos pájaros vinieran a otras tierras, todo en ellas se transformaría, y acabaría por llevárselas al mar.

Pajaros de las islas...

LAS HUELLAS DEL ESPIRITU

El espíritu no muere, y sus obras, por efímeras que parezcan—frivolas, incluso, muchas vecesconservan siempre una eficacia cuyo alcance último no conocemos.

En realidad, el espíritu siempre está escondido, y si lo vislumbramos es por transparencia. Y sabemos, con convencimiento invencible, que siempre apunta a lo eterno. Por fuerza tiene que haber allí algo que lo espera.

Pasa, pero va dejando sus huellas por el mundo, y llegan momentos en la vida en que lo mejor que se puede hacer es recogerlas.

Pasa, no se detiene nunca. Si una vez se hubiese detenido, sería para siempre, y entonces no habría historia; o habría Edén, o habría Cielo. Pero no se detiene, fluye, se desliza, como las nubes de plata empujadas por el viento.

De cuando en cuando se cuaja en gotas irisadas y brillantes, esferas diamantinas que quedan, a lo me jor, donde menos se piensa. Unas, engastadas en oro o en oropel; otras, olvidadas en los escombros.

Porque el viento hace girar los entendimientos, veletas incansables.

Cuando se nos aquieta un poco el inquieto girar, es el momento de espigarlas entre el recuerdo o entre el olvido. Aunque de propósito vayamos en su busca, nos sorprenden siempre, y nos parece mentira que los hombres hayan llegado a tanto, y no comprendemos cómo, habiendo llegado a tanto, tengan tan poco y no hayan hecho más.

Entonces se comprende la parábola de los talentos.

Pero, llegando aquí, hay que dejarlo para otro día.

DESCANSO EN EL CAMINO Y VIAJES A PIE

Una vez estaba yo sentado en el borde de la carretera, en algún sitio desconocido, entre Villacastín y Arévalo. Estábamos sin gasolina y sin bombín para hinchar las ruedas, habían ido a buscar esas cosas, y me quedé solo. Era en el mes de octubre, las once y media de la mañana, y el sol empezaba a calentar bastante, pero la luz que daba era débil, como si la tierra la sorbiese, al contrario de lo que pasa en mi país, en donde hay quién dice que la tierra la rechaza, y por eso su reflejo ciega a ciertas horas. Delante de mi se extendían largas aradas, hasta un horizonte que me parecía estar en el infinito, y me sorprendía que la tierra fuera color de tierra. No veía en ella ninguna planta, ni siquiera la puntita de una hierba. No había más que unos cardos, que estaban a mi lado, en el borde de la carretera. Comparada con la mía, aquella tierra me parecía despellejada, como si le hubieran arrancado la piel vegetal, peluda de hierba o de monte bajo, pero se veía que era tierra sustanciosa. Sobre ella se extendía una inmensa y absoluta soledad. Me parecía que, si me levantase y echase a andar por la carretera, no alcanzaría jamás el horizonte, pues se iría alejando cada vez más, a cada uno de mis pasos. Esto me hizo recordar una conversación leída en Froebenius, entre un moro trarza y un negro sudanés, en que el moro decía que la tierra era plana y el cielo era una bóveda que la cubría y descansaba en sus bordes; y el negro decía que la tierra no tiene bordes ni límites. Mi tierra tiene límites, pero ésta no debe tenerlos, y acaso no los tenga en la mente de sus habitantes, en este momento invisibles, hasta el punto de hacernos dudar de su existencia.

Recuerdo los relatos de ciudades abandonadas, desde las Mil y Una Noches, hasta un libro de Maurice Baring: la imagen de la ciudad desierta me obsesiona; sin duda hay alguna ciudad desierta que me llama desde muy lejos. Estos pueblos de Castilla que hemos atravesado esta mañana, desde las siete, que hemos salido de Madrid, desierto también a aquella hora, también parecen deshabitados, limpios como si los barriera el viento; no se notan ni las deyecciones de los animales, como se notan en mi tierra porque aquí son secas, pulverulentas, mezcladas con paja menuda, polvo en el polvo, de manera que ni este síntoma de vida se advierte. Todo ésto despierta en mi un deseo invencible de escudriñar, de meterme en estas casas cerradas, de ver lo que hay dentro de ellas, de ver lo que hay detrás je esa fachada que los pueblos muestran en la carretera. Pero no podía ser, porque íbamos en coche, y el que va en coche tiene las horas contadas.

Qué distinto y qué libre es ir a pie, sin cuidado de la hora, atenido al sol y al hambre, para medir el tiempo, parando en las posadas y en las taberna s, hablando con los desconocidos, durmiendo, si es preciso en un pajar, lavándose en los ríos, y deteniéndose a ver lo que despierta nuestra curiosidad...

Esta lejanía infinita me llama, la carretera tira por mis pies, me tienta esta soledad. Si llego a obedecer a esta incitación que me apremia, acaso hubiera llegado a entristecerme, a asustarme, y es evidente que no podría parar. En mi tierra los caminos son sinuosos, ondulados, suben a los altos y descienden alternativamente a las hondonadas, y también, cada revuelta vencida, nos hace soñar una sorpresa al llegar a la siguiente; desde Ginzo de Limia a Villar de Barrio, es poco camino, pero, si se quiere, puede durar un día. Abajo se ve la laguna Antela, que ahora andan para desecar; esta fué la obsesión de los economistas del siglo XVIII, y ahora parece que le llegó la vez. Espesuras de juncos y espadañas ocultan parte de ella en el verano; en e] invierno, la habitan aves acuáticas que vienen hasta del más lejano Norte, incluso el cisne boreal, que anidaba en el templo del Apolo Hiperbóreo. En Morgade, hay una iglesia románica de un estilo propio de la Limia. Tumbado a la sombra de la torre del castillo da Pena, vi volar sobre mi cabeza una garza real. Más allá está el abandonado convento franciscano de Trandeiras, a uno de cuyos frailes debemos la noticia de que los terribles cínifes que se levantan zumbando de la laguna, son los ejércitos encantados del Rey Artús.

Que en el fondo de la laguna, y a punto, quizá, de ser descubierta, está la ciudad encantada de Antioquía, es noticia más vulgar. Poco camino, se va y se viene, cómodamente, en una mañana, pero a cada paso un relato, a cada paso un descanso... En cambio aquí no hay, que yo sepa, ningún mito, ninguna presencia misteriosa, estamos en la patria del realismo, aunque también lo sea de la mística, que, en realidad, aleja el misterio de nosotros; pero hay algo muy hondo: el enigma de la tierra.

Tuve que limitarme a imaginar mi caminata por la carretera solitaria e interminable, una caminata hacia el infinito. La iba componiendo en la imaginación según mi deseo, con imágenes abstractas, sin figura.

Más he aquí que en el horizonte, destacándose sobre el cielo, apareció un hombre montado en un burro. Veía destacarse las largas orejas del animal. A decir verdad, el hombre y su cabalgadura eran, poco más o menos, de un color muy parecido al de la tierra. Yo los había visto, hacía pocos días, pintados en un lienzo. Aquello redujo otra vez el mundo a sus justos límites. Resultó que el horizonte estaba mucho más cerca de lo que me había parecido. Resultó que aquella tierra estaba habitada, y que todo estaba próximo a mi vida de los mejores momentos. A mi, que acaso sea uno de los pocos que todavía pueden apreciar el valor de lo rústico, siempre me había conmovido profundamente encontrar un burro atado a mi puerta. Hasta sentí danzar en el aire moscas e insectos, hasta percibí pájaros picoteando en las aradas.

Pero ésto avivaba mis deseos de caminar; hubiera acompañado al hombre del burro con conversación tirada, como cuando fui de Orense a Melias, hablando con un húngaro que llevaba un oso... Pero ya venían con el bombín y con la lata de gasolina. En lo alto sonaba un avión.

Elogiar los viajes a pie es cosa que ya se ha hecho mil veces, desde Rousseau hasta Lin Yutang. Nuestra literatura está llena de relatos y escenas de esta clase. Yo creo que todo “civilizado” está obligado a practicarlo algunas veces en su vida. Ha de caminar como peregrino, y no como turista. Peregrinno de lo sagrado, o de lo profano. El primero es el que va a pié a los Santuarios, y yo he ido así a Santtiago, a San Andrés de Teixido, a Vilar de Flores. El segundo es el que anda a pié como Ruskin anduvo por Italia, y si algo valiera mi humilde experiencia, podría aseguraros que no hay nada que desintoxique y fortifique el espíritu como eso. Un viejo maestro me decía que, yendo descuidado y sin propósito fijo, nos penetrarán las radiaciones secretas que emanan del cielo y de la tierra, y nuestra vitalidad y nuestra energía espiritual se verán considerablemente aumentadas. De aquí el goce que producen los viajes a pie; somo muchos los que aseguramos que nunca hemos sido tan felice como cuando fuimos caminantes libres de obligaciones. Que el “civilizado”, cuando más lo sea, y más hombre de estudio y de gabinete, arroje cuanto pueda estorbarle, y camine sin guía, sin máquina fotográfica, sin cuaderno de apuntes, sin etapas previstas, sin plan; redúzcase lo más posible a los cinco sentidos y a llevar abiertos los poros del alma. Por momentos, la llanura llegará a parecerle infinita y llegará a vislumbrar Antioquías en el fondo de los lagos.

LOS DERECHOS DEL CAMINANTES

Caminante es el que marcha a pie por los caminos. Por donde pasa es un desconocido; de donde viene, nadie lo sabe, y mucho menos a donde va, a veces ni siquiera él mismo. Muy bien puede ser un hombre ordinario y normal, de profesión conocida en el punto de donde procede, y que va a sus asuntos como otro cualquiera; pero una vez en camino, lejos de su pueblo, ya no es más que caminante; nos cruzamos con él y nos parece que lo único que hace es andar.

Naturalmente, el caminante por excelencia es aquel que no hace más que caminar, bien porque en ello encuentra placer o ejercita su vocación, bien porque no puede hacer otra cosa.

El caminante debe llevar un palo en la mano, y el palo deber su única arma; ha de resguardar su cabeza del sol y de la lluvia, y es conveniente que lleve barba. Puede llevar a la espalda un zurrón para portar las cosas indispensables. Desde luego lo más interesante es lo que lleva en el espíritu, pero esto pocas veces llega a conocimiento de los que lo ven.

El caminante tiene ciertos derechos. La carta de derechos del caminante, entre nosotros, no ha sido nunca escrita; tan sólo se hallan fragmentos sueltos en la Cartilla, entre las Obras de Misericordia.

En primer lugar, tiene derecho a caminar libremente por todos los caminos, sin impedimento material ni legal. Claro que, por su conveniencia propia, es bueno que evite las carreteras para evitar los vehículos peligrosos y molestos; pero en las carreteras hay tabernas, que son lo mejor que hay en ellas, y en ellas el caminante puede sentarse a la puerta si, como es de razón, hay asiento para descansar y puede entrar a comer o beber, si lleva con que pagar o es invitado.

Tiene derecho a que le indiquen los caminos, le adviertan de los peligros y le den los consejos pertinentes para mejor guiar sus pasos. Tiene derecho a sentarse en las gradas de los cruceros, en los atrios de las iglesias y en los pretiles de los puentes; a pararse a descansar al lado de las fuentes, apagar en ellas su sed y hablar con las mozas que vienen a buscar agua; a pedir y obtener, en las casas que encuentre, un rato de descanso, un vaso de agua, un momento a la lumbre en el duro invierno, un pedazo de pan, si no puede comprarlo, techado contra la lluvia y la tempestad, fruta del tiempo en el verano. Tiene derecho a dormir en todos los pares y leñeras y a pararse en donde encuentre gente reunida y a que la gente escuche sus historias. Y, si en el camino hay fiesta, puede detenerse a bailar, y si sabe tocar un instrumento y lo lleva, puede hacer bailar a los otros.

Todos los árboles que hay a un lado y a otro del camino están a disposición del caminante, para hacer de su sombra hogar pasajero, del mismo modo que puede bañarse en todos los ríos y en todas las charcas, acogerse debajo de las rocas, fumar sentado en los muros, coger plantas medicinales en los descampados.

Tiene derecho a ser asistido, con remedios caseros al menos, en traumatismos y enfermedades súbitas, y es delito grave azuzar contra él los perros y reirse cuando se le ve apurado para defenderse de ellos.

Dispone el caminante del aire y del sol, del aroma de los campos y los montes, del canto de los pájaros, de las moras de los zarzales y de las frutas silvestres que se reservan para los pájaros y para los niños.

Por último, tiene derecho a ese Padrenuestro que se debe rezar siempre después del rosario «por los navegantes y caminantes».

Y en fin, aunque el caminante, salvo voto en contrario, debe ir por todas partes contando historias, disfruta también del importante derecho a no contar la suya.

EL ARBOL

El árbol, aunque sea municipal, es siempre un árbol. Sea como sea, el árbol es siempre, en algo o en mucho, árbol de la vida.

El árbol, sea el que sea, da siempre sensación de fuerza. Si nace entre las piedras, acaba por quebrantarlas.

El árbol tiene una asombrosa capacidad de persistencia. Sus raices, separadas del tronco, quieren siempre echar renuevos.

Es admirable como el árbol reacciona contra la poda. Es en lo que mejor se ve su poder. Y en cómo se va creando a si mismo, rama por rama, hoja por hoja, repitiéndose siempre sin repetirse. El árbol se fabrica en multitud, pero no en masa ni en serie. Procura ir siempre hasta el límite, y por eso no echa una hoja igual a otra. Es que su ley interna no le permite echarlas de otra forma , pero él, a veces, lo intenta. Por eso encontramos en él, a veces, una hoja deformada o una hoja frustrada.

Es que al árbol le gusta producir excepciones, pocas, para que verdaderamente lo sean, pero llenas de interés, aunque se disimulen entre la regla.

Le gusta producir excepciones, pero no prodigarlas... El árbol es como eso que llamamos "la Naturaleza". La Naturaleza—la vida—es arbórea: pone, por esta razón, el árbol en todas partes: en la sangre y en la ciencia, y, claro está, en ella misma, esto es, en la vida...

PENSAMIENTOS PERDIDOS

Tenemos muchas veces ocurrencias felices, pero suele suceder que, si no las fijamos prontamente, se las traga el olvido. Esta es la primera utilidad de la escritura, la que tiene para mañana, no la que tiene para hoy.

Aquel señor creía que los pensamientos eran como esos hilos de araña que lleva el viento. Se desprenden de nosotros y marchan flotando en su propio hiperespacio, no se sabe cuánto tiempo, pero, a lo mejor, encuentran otra cabeza en su camino y entran en ella, y puede suceder que la que no fué para uno más que ocurrencia momentánea, se convierta en idea fecunda en el otro.

Si esto fuera verdad, se explicarían de una vez tantas cosas, que acaso sea mejor que no lo sea. Porque ¿cómo estaríamos seguros de haber sido nosotros los que hemos lanzado el hilo de araña de aquel pensamiento, o si no vino a nosotros de otro origen?

Si fuera verdad eso, cuántos pensamientos no andarían por ahí perdidos...

De hecho andan, sin ser hilos de araña; de hecho los perdemos, a millares, para siempre; de hecho quedan sin decir infinitas cosas, acaso las mejores...

Por eso a la tela del pensamiento le faltan tantos hilos.

LAS ALQUITARAS DEL ESPIRITU

El Panchatantra, el Código de Manú, los comentarios de Sankara; las reflexiones del profeta egipcio Ipuver; no Confucio, sino los últimos confucianos, no Laotsé, sino los últimos comentaristas del Taote-King...

Todavía en el siglo pasado, en Arabia, en Siria, en Egipto, en Marruecos mismo, se preparaba una esencia de rosas de tan sublimada concentración, que, aún despues de evaporada la última gota, el frasco vacío conservaba años y años el perfume. Bastaba dejar aquel frasco vacío entre la ropa para que adquiriese un aroma persistente, delicadísimo.

Pues aquellos libros y algunos otros contienen, en sabiduría, una de esas esencias concentradas, persistentes y purísimas.

La gente, acostumbrada a las habituales concepciones y divisiones de la historia, cree ingenuamente que aquellos libros pertenecen a la "aurora de la humanidad", o por lo menos a la aurora de la ciencia. En realidad, es todo lo contrario: son productos muy tardíos, productos últimos del alma de los pueblos. Son el resultado postrero de muchos siglos de cultivo espiritual, de una depuración paulatina y profunda de todos los saberes. Nosotros no tenemos todavía libros así. Los tienen ya los árabes, casi desconocidos para nosotros, y llegarán a tenerlos mejores, si nuestra civilización no los agosta en su periodo de formación.

La pausada y laboriosa destilación del espíritu en una gran raza es quinta esencia que va cayendo gota a gota, en cantidad escasa, de labios ocultos entre nieve de barbas ancianas que tienen sobre el mundo una sonrisa sutil e imperceptible.

Es una sabiduría aforística que resume literaturas dilatadas, convertidas a la postre en brevísimos extractos de ciencia viviente, desconcertante o pasmosa.

Como el pomo de esencia de rosa, ya vacío, nos perfuma aún la ropa largos años, así uno de aquellos libros Que acaso no acabamos de entender, nos alumbra la mente con no sé qué extraña luz, durante toda la vida.

NOSTALGIA DE LAS TARDES DE OTOÑO

Cuando uno era niño, ya se paseaba por las carreteras. Probablemente, ya se paseaba muchísimo antes, pero no sabemos bien cuando se empezó a pasear por las carreteras; acaso no mucho más allá del 1850. No va hacer más que un siglo, y ya no se pasea por ellas.

El pasear por las carreteras está en relación, más o menos, con el gusto por el paisaje. Es, pues, indudable que el gusto por el paisaje ha comenzado a decaer, desde el 1918 a 1920.

Puede parecer—y ya le ha parecido a álguien — que esto no tiene importancia. Sin embargo, todos reconocen que los cambios históricos se originan, o al menos son condicionados por los cambios psicológicos de la gente, y que el nacimiento y la desaparición del gusto por el paisaje significan cambios psicológicos importantes.

Estos días hace muy mal tiempo, y no se puede pasear por ninguna parte. Pero cuando este tiempo viene bueno, proporciona las mejores tardes de paseo.

Allá en tiempos, cuando la carretera de Trives era la carretera de Trives, y no era aún la Avenida Buenos Aires; cuando casi no había casas, pero había una con aquel letrero famoso: "Se expenden injertos de mi propiedad sobre patrón americano"; cuando el fielato estaba en las Mercedes, y era mucho más temido que ahora; en el tiempo de los últimos coches de caballos y de los primeros automóviles; cuando llegar al Mesón del Perdigón ya parecía un buen paseo, el sol de otoño, de la vendimia al magosto, era una maravilla.

Pero lo principal no es esto, sino lo que va a venir.

LAS UVAS DE CUELGA

Ya no se pasea por las carreteras, pero aún se cuelgan las uvas. Algo es algo.

En aquellos tiempos en que se paseaba por las carreteras, al ir en este tiempo, y aún más tarde, por la de Trives, o por la de la Loña, por las ventanas abiertas de las casas se veían las uvas colgadas en los pontones del techo. Estaban mucho más doradas que en las vides, sabían a dulce sólo al mirarlas, anticipaban con su vista el postre de Navidad y el tostado, ese vino que parece hecho con almendra.

(Ahora, que me digan a mí que no interesa el tostado, ese vino cuyo azúcar es caramelo, y que contiene un fuego vivo muy oculto y un ácido discretísimo, un vino que exige bizcochos de Monforte o rosquillas de Ribadavia.)

Una casa en que hay uvas colgadas da idea de una felicidad tranquila y un poco rústica, sin nada que sobre ni que falte, en que no falta ni siquiera la pachorra, ni la parola.

En toda casa donde hay uvas colgadas da gana de quedarse. Cuando uno no puede quedarse, se va mirando para atrás, lleno de saudade.

EL CHARLATAN

El charlatán es pequeño, cuadrado, entre frustrado y hercúleo, tiene una voz poderosa y una mirada que acaso pretenda ser hipnótica. Parece poseer cierta "psicología de masas", que puede ser instintiva o empírica. Sea lo que sea, hace lo que puede.

Tiene una oratoria directa, afirmativa, autoritaria y omnisciente. Repite su nombre, unas veces con un apellido, otras con otro, y exhibe sus títulos, levantándolos en alto, a la vista del auditorio: un periódico viejo, al que van pegadas unas fotografías borrosas, en que hay hombres y mujeres; un papel con sellos, pólizas y otra fotografía pegada. Es hombre conocido, es practicante, pertenece al cuerpo de investigación criminal.

Sabe dibujar, con carbón, en las losas de la calle, el corazón y los riñones, y compararlos con el volante de un reloj. Sabe que hay venas y arterias, estómago y pulmones. Sabe muchas cosas más. La pomada que vende está compuesta con cinco plantas antisépticas y otras seis analgésicas. Por lo tanto, cura el reuma, los catarros, las enfermedades del corazón, las del estómago, las de los ríñones, la tos ferina y toda clase de dolores. No se puede pedir más. La vende baratísima: dos pesetas la cajita y cinco pesetas el paquete con tres cajas. El envase es metálico, y por lo tanto, la pomada no se descompone aunque se conserve años y años.

El, lo único que pide a su público, es "cultura".

Llegó al final de la feria. En pocos minutos hizo su feria, "a chegar e encher". Aún sirven para algo las ferias.

No diré yo que lo principal de la feria sea el charlatán. Pero como "cada un fala da feira como lie vai nela", en la del 18, para mí, lo más importante fué el charlatán.

No sé si yo poseo la "cultura" suficiente para haberle entendido, pero yo fui a la feria solamente para oirlo; lo que pasa es que le oí tantas cosas en poco tiempo, que no puedo retenerlas.

Aquí no hace falta ir a la feria, porque la feria se le mete a uno en casa. Si no vienen hombres, vienen burros, y la calle está llena de puestos donde se venden chancas y calzado de artesanía. Más lejos están los innumerables puestos de ropas hechas, nuevas o usadas.

Decididamente, lo mejor del 18 fué el charlatán, el cual, además, tenía una cestita, de la cual sacó un par de huevos y un lagarto vivo. Se puso el laarto en el hombro, nadie sabe para qué, mas es probable que fuese el lagarto el que lo estuviese inspirando.

Otras veces hay ciegos que cantan coplas, y adivinadores del pensamiento y del porvenir. En la feria aún florece el mester de yoglaría.

LA VIDA EN LA FERIA

No dejan venir el ganado a la feria, por causa del "gripo", y la feria está mala. Así y todo, la feria, aún con poca gente, da una extraordinaria sensación de vida, rompe dos veces al mes el silencio de la villa, y es una repetida exposición de costumbrismo.

El costumbrismo es literatura del siglo pasado, pero es extraño que no lo sea de éste, tan interesados como parecemos por el hombre y su vida. Me pregunto si es porque al público no le importa el costumbrismo, o porque los escritores no lo sabemos hacer.

Hoy feria del 18, en este "curato" coronado por un castillo, que es el Castro de Caldelas, he visto cosas. Encima de la fuente del Prado, se vendían castañas secas, maiz y harina "milla". Sólo hace unos años que ésta parece empeñarse en ser tierra de maiz, y por desgracia está empezando a dejar de ser tierra de castañas. Aún comunican las castañas extraordinario sabor y hasta aroma al jamón de este país dándosela a los cerdos en la ceba, según tradición inmemorial de bioquímica... Había allí sacos que parecían, bajo el sol de hoy, llenos de oro: el oro bajo de las castañas, el polvo de oro espléndido de la harina de maiz, en la que daba gusto meter las manos. Allí se acumulaban paisanos, ya clásicos, de boina y zamarra, mujeres, viejas con perfil de brujas inofensivas, y cruzaban "bestas" de buena alzada, llevadas del ramal.

Por allí y por todas partes circulaba un hombre grueso y sólido, que llevaba toda su mercancía colgada del cuerpo, tocaba una trompetilla estridente, que se oía en todo el pueblo y vendía el "verdadeiro" Zaragozano, cintos y "amallós" irrompibles.

La gente venía con sus platos de pulpo, que estaba "como manteca" según declaración de las "pulpeiras". Abajo, brillaba la hoja de lata, empezaban a mostrarse los colorines de los géneros de algodón, empezaban a salir los huevos de entre las virutas, a apilarse los paralelepípedos de jabón verdoso, a alinearse los quesos, las cajas de botones, puntillas, cintas, navajas, espejos, peines, pelotas, muñecas y zarapalladas incatalogables... Hay un comercio de feria compuesto de objetos que no cabe en la cabeza que puedan tener algún valor, y que, no obstante, se pagan cuando se venden, y compran. Vemos que todo puede ser negocio, que el valor va adherido a todo lo existente.

Hay relojeros de feria, curanderos de feria, picapleitos de feria, cartománticos de feria, sonámbulos o hipnotistas de feria, cantores y músicos de feria... Hoy no parece haber ninguno a la vista, pero otras veces he visto ejercitar todas estas artes de juglaría, que vienen de la noche de los tiempos, para alegrar la vida y descansar a la gente del agobio de la compraventa.

Hay sobre todo, el rumor constante, que unas veces sube y otras veces baja, compuesto de muchos millones de palabras, que conmueven el aire, porque en la feria todo se discute, todo se porfía, todo se supervalora y se desvalora, y si es necesario, se desprecia el tiempo, y es mayor triunfo quitarle una peseta al precio de una cosa, que la utilidad de la cosa misma. La feria produce estos placeres que jamás producirá el precio fijo del comercio corriente.

DE LAS GENERACIONES Y DE ANTIGONA

Bueno, y luego viene eso de las generaciones — Ortega, Laín Entralgo, Julián Marías— que sin duda está muy bien, pero que a mi me produce una escama bárbara, me hace pensar en Edipo, y en los hijos de Edipo, en complejos, y en parricidios, aunque sean platónicos, y en destinos decretados desde el vacío.

Y entonces me vuelvo a Antígona, porque en pocas horas tranquilas de tren, de Irún a Miranda de Ebro, volví a leer, creyendo no haberla leido, una parte de su historia vertida al francés, y no sólo a la lengua francesa, sino al espíritu francés de la presente década, no sé si de la presente generación, y no encontré, o no quise encontrar, lo que allí me habían dicho que había, y más vale que no lo haya, aunque el autor no lo crea así.

Es decir, según las generaciones para las que escriba, pero, hasta ahora, todos los escritores, incluso Don Juan de la Coba, han escrito para las generaciones futuras... Lo peor es, si con esta filosofía de las generaciones, las generaciones futuras se les esfuman, y no queda ni Antígona para enterrar a los de la suya...

CARROS DE UVAS, CARROS DE LEÑA

Todo camino que aquí conduce, es cuesta arriba. JsJo sé quien dijo que, desde aquí se pueden hacer preciosas excursiones "bajando a las montañas".

Hacen unas cajas grandes de palastro, de la forma del "chedeiro" del carro y las suben llenas de uvas, desde la ribera, con tres yuntas de bueyes o de vacas.

Los carros suben cantando esa canción que el arte no logró fijar, lenta, monótona, igual pero propia, al mismo tiempo de cada carro, de tal modo que, por ella, su dueño puede reconocerlo a gran distancia, y tan llena de expresión, que abajo suena a vendimia y arriba suena a otoñada, en verano suena a fiesta y en invierno suena a lamento, con sol da vida y ánimo, y con nublado da frío y encogimiento.

Se vendimia demasiado pronto, y el cielo está panza de burro. Así las uvas no traen prendidas de sus mieles crueles avispas de oro.

Los carros suben cantando por los caminos empinados. Bajan "troupeleando" con el herraje en los pedruscos y la tina de palastro temblando entre los "estadullos".

"Carreteiriño das uvas, lévame no carro, leva, comerei das mais maduras".

Antes era por este tiempo; es decir, no; era más adelante, terminada la vendimia, cuando venían los carros de leña, primeros preparativos para una dura invernada, con nieves presentes y lobos cercanos.

Otro preparativo importante era y es, después de la estila, la confección del licor-café. A éste, había quien le llamaba "barniz" y había quien le llamaba "franela".

Con los últimos soles dorados, entre septiembre y octubre, se oían de muy lejos, y se veían llegar después de bastante tiempo, los carros de leña que iban subiendo por las calles en cuesta; en cada esquina, se sentían los golpes del hacha, y se veían los montones ordenados de "cozos", de "hachas" y de "pítelos".

Ahora se vé esto en todo tiempo. Entonces venía como un anuncio de las "lareiras" abundantes, con vino y castañas, de los "fumeiros" abastados, donde "pingaban" las cachuchas, los lacones y las ristras de chorizos... Todavía "pingan" gracias a Díos, pero no se anuncian con esa regularidad cronológica.

Aquel sol dorado era una despedida. Porque el invierno viene, pero embozado en invisible manto de hielo.

AL PASAR

Hoy he visto una mujer magnífica.

Era enorme, sólida, pesada, amplia, elevada, fuerte, poderosa, tremenda.

Iba por la acera, y las losas yo no sé si cedían o retemblaban: unas retemblarían, otras cederían, pero lo seguro es que ninguna quedó sin ser hondamente afectada por sus potentes y majestuosos pasos.

Era una mujer mayestática, adusta, temible.

Yo no sé si compararla con los Buddhas de Bamián, con los colosos de Memnón, o con el coloso de Pedralba, o da Penha, del Museo de Guimaraes.

Era imponente, ciclópea, fabulosa, arcaica, como caída desde el fondo de los siglos.

Debiera ser la reina de un reino africano, de cuando había "países desconocidos" en los mapas.

Debiera disponer de siete, nueve o doce maridos renovables—en el número de los planetas, o de los signos del Zodíaco—para poderlos mandar matar de cuando en cuando.

De tener hijos, debiera tener seiscientos o setecientos, o acaso llegar a los mil, o pasar de ellos.

A lo mejor es una diosa siniestra, descendida a la tierra a exigir sacrificios humanos.

La contemplé con espanto pensando—si es criatura como nosotros—en su posible marido, que, aunque fuese un Hércules, un Emperador o un Mago, tiene que hacer a su lado un insignificante papel.

...En realidad, llevaba un abanico en una mano y unos paquetes del comercio en la otra.

AVES, HOMBRES, INSECTOS

Vi una fotografía de dos palomas jugando al ping-pong. Se trata de una prueba psicológica realizada en la Universidad de Harvard. No es cosa de circo. Es un profesor que quiere medir la inteligencia de los animales. En este caso son dos palomas. Aves, por lo tanto.

Hace multitud de años, me enteré de la teoría de otro profesor. Venía a decir que, en nuestro planeta, las aves precedieron a los hombres en la posesión del entendimiento y de las dotes del espíritu, sólo que su tiempo ya pasó, como todo pasa en este mundo... Hubo, pues, una edad, o como se llame, acaso sea mejor llamarle una era, de las aves. Después vino la era de los hombres.

Pero lógicamente, a los hombres les pasará lo mismo. Llegará un tiempo en que queden reducidos a lo que hoy son las aves.

¿Quién sucederá a los hombres? Recuerdo también un artículo más moderno, que tengo recortado. 69 Era de otro profesor, y trataba de contestar a esta pregunta: "¿Nos devorarán los insectos?".

Y, claro, se me ocurre si serán los insectos nuestros sucesores, los creadores de una "civilización" desconocida, que se dedicarán a cazarnos, como nosotros a las perdices, a criarnos como nosotros a las gallinas, y a hacer experimentos psicológicos con nosotros, como el profesor de Harvard con las palomas.

Donde las dan, las toman; hoy por tí, mañana por mí, y a todos les llega su San Martín.

Lo bonito sería que el profesor de Harvard, consiguiese que sus palomas llegaran a acordarse de la civilización de las aves. Mientras unos buscan la Atlántida, ¿por qué no han de buscar otros Nephelecocigia?.

LA VISITA DE LOS INSECTOS

Por este tiempo, cuando la primavera ha conseguido ya instalarse en el solar del año, y las noches tienen la temperatura de su cuerpo, dejamos abiertas las ventanas y, si hay árboles cerca, los insectos vienen a danzar alrededor de la luz.

Al hablar de la primavera, se habla siempre de las flores y de los pájaros, y si acaso, de las mariposas, pero se olvida a los demás insectos. Hasta cierto punto, lo comprendo, porque de niño, les tenía repugnancia y miedo; es que un bicho con más de cuatro patas, me ponía nervioso. Aún hoy, casi considero que le sobran dos. Sin embargo, a poder de años, me he familiarizado con ellos y sé de ellos cosas que no saben los entomólogos. Cosas de alta biología, de parapsicología y de metahistoria.

La repugnancia que muchos sienten por los insectos y la guerra implacable que les hacen con productos químicos y fomentando especies enemigas, se explican porque los insectos son nuestros rivales que nos disputan el dominio del mundo. Conservo un escrito de un naturalista alemán que formulaba esta pregunta: "¿Nos devorarán los insectos?" La respuesta no se ha dado.

El escritor hindú Jinarajadasa y el francés Roger Caillois dicen que los hombres y los insectos son los extremos de dos líneas divergentes de la evolución de las especies, en idéntico grado de perfección, cada una en su sentido. Por lo tanto, las causas biológicas son equivalentes en cuanto a la posibilidad del predominio futuro de unos o de otros.

Es evidente que los insectos han alcanzado mucho antes que nosotros la fase social y han adelantado en ella todo lo que hay que adelantar. La organización y el trabajo de las abejas han sido siempre admirados por los literatos, moralistas y biólogos. En arquitectura funcional, no hemos llegado a la suprema perfección de los panales, sistema celular asombroso, en que se funden fábrica y vivienda. Nuestros rascacielos los imitan aún de lejos.

Se están empezando a estudiar los medios de telecomunicación que utilizan las abejas, y en cuanto a los viajes interplanetarios, la hipótesis de que las hormigas y las abejas proceden de otro planeta, v han llegado a la tierra a través del espacio que nosotros estamos ensayando surcar, ya no es nueva.

Esto debe proporcionarnos cierta seguridad con respecto al futuro dominio del mundo. Vista la evolución actual de nuestra especie, se puede llegar a creer que los insectos pueden haber sido los hombres de un período remotísimo, muy anterior a nuestra aparición en la tierra, y que los hombres en cambio, somos, acaso, los insectos de mañana.

AMARILLO Y VIOLETA

Subiendo por el camino de carro, pasado el tojal, se llega al monte bajo. Está todo como sembrado de monedas de oro. Son las flores amarillas —entre pleno y claro—de las carpazas. Muchas, muchísimas, innumerables. Forman grupos, pero, más o menos espesas, cubren enteramente el campo.

El aspecto es maravilloso. Da gana de quedarse y de aguardar el sol, que es también como una flor de carpaza prendida en el cielo... Acaso, de noche, las estrellas sean flores de carpaza prendidas en el ojal de los ángeles.

También hay manchas a veces pequeñas, con matices variados de violeta, unas veces casi sanguíneo, de sangre venosa, otras veces casi falsamente azul.

El violeta y el amarillo son los colores predominantes en esta naturaleza que, aunque no lo sea, parece brava.

Había que estudiar el por qué verdadero. Qué, si preguntamos a los sabios, nos salen enseguida con fantasías bioquímicas; pero tiene que haber una ra zón superior para que la bioquímica prepare preci sámente estos colores. Los sabios se contentan con el cómo; a nosotros no nos basta.

Predominan el color solar y el color mártir. Nos explicamos muy bien el color solar como una respuesta a la luz del cielo. Hay un mimetismo trascendente, según el cual la planta imita al sol en sus flores.

Pero ¿qué dolor miman las flores moradas de las luces?

BRAHMANA DE LOS CIEN SENDEROS

I

"Cuando el hombre pone en el suelo la planta, pisa siempre cien senderos" — dice el Satapatha Brahmana.

Pero, en realidad, cuando el hombre va a alguna parte, no anda más que un camino. Andar un camino cuando se pisan cien, es una limitación. Cuando se ofrecen cien a cada paso que se da. Cuando el alma desea andar todos.

Pero el cuerpo no puede andar más que uno.

A lo largo del camino que llevo, hay caminos a un lado y al otro. Si voy a alguna parte, no puedo seguir más que uno, y pierdo todos los que dejo atrás. Si no voy a ninguna parte, tengo, en cada momento, que escoger uno de ellos.

Cada paso me compromete en una dirección, cada camino, si cada vez que pongo en el suelo la planta piso cien senderos, cada camino me hace perder noventa y nueve.

¡Y es tantas cosas lo que esto significa! Cuántos sabios tienen que aprender lo que acabamos de decir!

Este es el verdadero Brahmana de los Cien Senderos.

II

Todos los caminos nos llaman.

Los que no hemos andado, los dejamos con dolor de corazón.

Es que al fin de cada camino hay un misterio. O en el camino mismo. Pero lo andamos todo y no lo desciframos.

En el misterio, el caso es vislumbrarlo. O acaso tan sólo suponer que lo hay. El misterio obra por ser misterio.

Detrás de cada revuelta de los caminos que bajan por las fragas hacia Monforte, hay un castillo encantado. Pero cuando llegamos a él, ha desaparecido.

En las xesteiras de Trascastro, yendo de mañana, se oye danzar a los Elfos. Pero cuando llegamos a ellos, se han convertido en insectos.

¿No era ésto lo que le pasaba a Don Quijote? El sabía muy bien que las cosas no son como apa77 recen, que detrás de la "realidad", hay otras cosas.

Que en todos los caminos hay, de mañana, encantamientos, y de noche, fantasmas.

CONTRA LAS CADENAS

I

A veces tiene uno la higiénica ocurrencia de variar sus costumbres. Variarlas, aunque no mucho. Higiénica, porque lo es para el cuerpo y para el espíritu. Para el alma también.

Hay que ser, al menos por dentro, independiente de cada cosa. Del hábito también. De cuando en cuando, hay que escaparse, incluso de si mismo. Por lo menos del "yo empírico" que nos creamos para los demás, o que los demás nos crean por culpa nuestra.

Los demás siempre nos quieren coger por la palabra: —¿Pero usted no decía...? —Decía, pero ahora digo...

Esto no les convence.

Otras veces nos quieren coger por los hechos, es decir, por las costumbres:

—¿Cómo no ha ido usted hoy a tal parte? No hay más explicación que la siguiente:

—Porque fuí a tal otra.

Esto tampoco los convence, pero al menos, callan. Es a lo que llamamos "la elocuencia de los hechos”.

El hábito nos hace contraer obligaciones, y no se deben contraer obligaciones. Bastantes nos imponen sin que nosotros digamos que si.

El quid está en conservar el hábito sin que el hábito nos encadene. Para ello, romperle algunos eslabones.

II

ESCONDERSE ENTRE TODO EL MUNDO

Como íbamos diciendo, los demás nos toman cuentas de todo.

Hace días que no nos han visto. Nos preguntan que dónde nos metemos.

No nos hemos metido en ninguna parte. Hemos andado por donde anda la gente, pero no nos han visto. ¿Por qué no nos han visto? Porque andamos por donde anda la gente. De este modo, nos hemos disfrazado de "uno de tantos".

En la sociedad moderna es muy útil parecer "uno de tantos". Serlo, nunca estuvo bien. Sin em80 bargo, ahora todos tienden a ser "uno de tantos" y no sólo lo logran, sino que a veces nos obligan a serlo a los que no queremos.

Por dentro, claro está, por fuera, tanto da.

HORAS DEL MAR

I

Al hombre de tierra adentro le parece que el mar es una superficie lisa, ligeramente cambiante, todo lo más, más o menos rizada por el viento, en circunstancias normales, más o menos oscura, siempre monótona, aún en su variedad, y que huele a pescado y a sal.

El hombre de mar, en cambio, percibe en él enormes diferencias, según la distancia, la marea, el calor o el frío, el estado del cielo y las caras del sol y de la luna.

Percibe una variación indefinida de matices de coloración y de movimientos; distingue zonas, manchas, reflejos, resplandores nocturnos y diurnos cuestas arriba y abajo, hinchazones y depresiones, honduras y transparencias, y cada una de estas cosas es señal y anuncio de otras, porque entre ellas se dan una infinidad de relaciones, causas, efectos, y concausas.

Para nosotros, el mar es siempre, aunque no lo queramos, algo abstracto, casi teórico, conocido por referencias. La cosa que es el mar, para nosotros es la misma cosa que la palabra, una palabra tan breve que, si no fuera lo que hemos oído y leído, nos diría siempre poquísimo.

Para ellos, el mar es lo más visible, sensible y palpable. Ellos lo ven en concreto y por todos lados, lo conocen por los sentidos, por los brazos y las piernas, por los pulmones y el corazón. En relación con el mar, en los hombres de mar, todos los órganos de su cuerpo son órganos de la sensibilidad, todos son sentidos.

Para nosotros, el mar no es más que un placer o un peligro. Para ellos es un instrumento y una resistencia, un sostén y un camino, un ejercicio y un negocio.

No hay, por lo tanto, un solo mar, sino dos grandes mares, que se subdividen en otros muchos: el del pescador, el del negociante, el del emigrante, el del combatiente, el del veraneante, el del bañista, el del fácil pintor de marinas...

II

La gente de mar trabaja, pero no tiene prisa. Trabaja, pero descansa. Trabaja y posee como nadie el arte maravilloso de no hacer nada.

Trabaja bien, con exactitud, con arte, con perfección, precisamente por que no tiene prisa, porque descansa y porque sabe no hacer nada.

Como sabe no hacer nada, también sabe hacerlo todo, y cuando lo hace, lo hace siempre bien.

A veces hablan mucho, bebiendo o comiendo, o sin comer ni beber, y pueden pasar muchas horas hablando de lo mismo. Su habla es simpática, pintoresca, expresiva, ingeniosa y sabia, larga y matizada.

Pero también pueden pasar muchas horas seguidas sin hablar, casi sin moverse, sentados en alto con las piernas colgando, o de pié, apoyados en cualquier cosa, de espalda y más comunmente de bruces, mirando para el mar o para el aire, fumando, o con la pipa apagada en la boca.

Poseen una sabiduría de la vida muy superior a la de las gentes de tierra, una sabiduría calmosa que les hace darse cuenta de cuando hay que afanarse y poner en juego sus fuerzas, y de cuando no merece la pena moverse.

Esto en la práctica. Pero después hay un secreto concepto del mundo dificilísimo para los que no lo sienten como ellos y que ellos no podrían explicar, aunque quisieran.

Todo ésto forma la sabiduría del mar.

¿QUE ES EL MAR?

III

Ya queda lejos el mar. Muy lejos. Alla quedan Viveiro, Foz, el Landrove, el Masma, Ferreira del Valle de Oro,—acaso el único punto de Galicia al que no le va mal el nombre castellano—Mondoñedo, Lugo, el propio Miño, Monforte, la Abeleda... otras muchas cosas más. Unos días que ya se fueron, que fueron breves por ser días, y bellos acaso por ser breves, uno de esos trozos de la cinta de la vida que uno va cortando y dejando en el camino, unos tiques menos en el cartón de la existencia.

Sobre todo el mar. ¿Qué es el mar?

El mar atrae a los hombres de tierra, y los marineros no se cansan del mar. El mar sube y baja, oscila siempre, su movimiento es perpétuo, sus caminos llevan a todas partes, danza, calla, canta y ruge, es espejo y cristal, es espeso y poderoso, se cubre de espuma, de ardor, de salseiro, de cardenillo, es verde, es azul, es plomizo, está lleno de vida, desde su fondo millones de ojos nos acechan, nos entrega sus hijos que saben a aceite y a sal, y a veces se lleva los nuestros a sus abismos oscuros, cría formas maravillosas y temibles, sus prodigios no se agotan, tiene fantasmas en su superficie y palacios encantados en su fondo, produce islas, nieblas, vientos y tempestades, no se puede contar todo lo que tiene y lo que hace el mar.

¿Qué es el mar? ¿Es el abismo, antes de haber mundo? ¿Es el caos, antes del cosmos? ¿Es el residuo de las aguas del Génesis? ¿Es el padre-madre de la vida? ¿Es simplemente, la onda que danza, el engaño del movimiento perpétuo, la seducción de la sal? ¿Es la invitación de la aventura? ¿Es el eterno desconocido? ¿Es la plenitud? ¿Es el enigma?.

Desde luego, es el sueño que se sueña desde donde el mar no se ve, es lo que hemos perdido todos los que vivimos lejos del mar.

No caben más que dos sentimientos: la incitación del mar o el miedo al mar, pero los dos son equivalentes y significan lo mismo.

IV

Criatura es el mar, pero potente y viva. No es extraño que haya sido un dios, ya que es sordo como los ídolos, aunque hable, como la estatua de Memnon.

Su enorme cuerpo es viscoso y metálico, inconstante su vida, de molusco sus movimientos.

Su voz es como el trueno y como el temblor de tierra, su corazón es de fango, pero su faz es como espejo.

Sus entrañas están llenas de vida, pero echa de sí cadáveres y esqueletos.

Se viste de sol y se disfraza de cielo.

Vive del recuerdo de haberse tragado el mundo.

Todavía posee el poder de parir fantasmas, pues es indiferentemente macho y hembra, sirena o delfín.

Pero a todos infunde inmensa confianza.

LA INDUSTRIA

Nosotros ya no sabemos como es la Industria, porque la tenemos ya hasta en el caldo.

Lo sabían los señores del siglo XIX, porque la conocieron de niña. Yo también lo sé, porque la vi pintada.

La Industria es una "Matrona"... Esa cosa tremenda que se llamaba una "Matrona". Ahora tampoco nos damos idea de la Matrona, pero en el siglo pasado se llevaba mucho y se la respetaba mucho. Todo era una Matrona: la Industria era una Matrona, la Ciencia era otra Matrona, la Historia era otra Matrona, la Filosofía era otra Matrona, y así sucesivamente.

La Matrona era algo así como una mujer entrada en carnes, medio envuelta en un manto, que llevaba en la mano alguna cosa, y estaba rodeada de otras, colocadas a sus pies. A estas cosas llamaban "Atributos".

Pues bien: la Industria es una matrona sentada, de cuya cabeza salen rayos como los del sol, que lleva en su mano derecha un ramo de oliva, que apoya el brazo izquierdo en una rueda dentada, y por detrás de la cual pasa un tren. También puede haber por allí cerca un palo del telégrafo.

Le llamaban Matrona, pero, en realidad, era una diosa, y ahora es una archidiosa.

Entonces, en el siglo XIX, tenía figura, porque era una potencia formidable. Ahora no tiene figura, porque es la omnipotencia. Entonces estaba en tal y en cual país, es decir, se sabía donde estaba; ahora no se sabe donde está, porque está en todas partes.

L La Industria matronal del siglo XIX, con su aureola, su oliva y su rueda, era—y es—la última evolución de la Gran Madre neolítica, la diosa primitiva, Nana, Hathor, Kybele, Astarté, Derceto, Anahita,Parvati, Demeter, etc., etc.

Hoy es la Archidiosa invisible, omnipresente, omnipotente, inefable, etc., etc.

Hundamos nuestra frente en el polvo, ante su sublime misterio.

HIMALAYA Y TITANISMO

Yo no soy partidario de la Antropogeografía, ni de la Geopolítica. Creo que el hombre se mueve por fuerzas internas, y que la historia se explica de dentro a fuera y no de fuera a dentro. Ni siquiera la historia natural se explica de fuera a dentro; si hay evolución de las especies, me parece absurdo que se pueda deber a la adaptación al medio.

Sin embargo, la tierra influye sobre el hombre, pero es de otra manera, y no como decían los naturalistas y los geógrafos del siglo pasado.

La tierra influye, de modos manifiestos y de modos ocultos, por vía sensible y por misteriosa vía, en el interior del hombre.

Existe una predestinación histórica, en determinados lugares de la tierra. Hay lugares que son centros de influencia psíquica, no sabemos por qué. Son una especie de vórtices, acerca de los cuales acaso pudiera decirnos algo la creencia gallega en los remolinos de aire. Son nodos de energía cósmi ca desconocida.

De este modo, esos lugares tienen una inexplicable significación espiritual.

El Pico Sagro puede ser uno de estos centros de radiación que penetra en lo subliminal de nosotros. Toledo debe estar edificado sobre uno de ellos.

Siento muchísimo, para ser entendido y para entenderme yo mismo, tener que acudir a estas expresiones metafóricas, que resultan sospechosas de naturalismo, de ocultismo, o quien sabe de que. Es un modo de hablar, pero, por el momento, no hay otro. Ruego a quien me lea que procure buscarle un sentido idealista, lo más puro posible, siempre que sepa lo que es idealismo.

El Himalaya es un centro de esta clase, y debe ser el centro de los centros, por como las fuerzas destructoras, que lo son a ciencia y conciencia, procuran llegar a él.

Tibet, Nepal, tienen hoy una significación de primer orden, de orden casi único, en este momento decisivo de la historia.

La empresa eslavomongólica contra el Himalaya, me recuerda la de los titanes contra el Olimpo.

Se puede practicar el titanismo, sin ser titanes.

Donde no existe el poder del individuo, se acude al número; no se puede hacer titanes de esos hombres, pero se hace un titán de la masa. Un titán informe, viscos, protozoario, que avanza y retrocede con movimientos amiboides ...

En todo caso, la empresa titánica, sea la que sea y de quien sea, es empresa de rebeldía de las fuerzas inferiores, de la brutalidad y del caos, contra la belleza lograda y viviente.

Es la rebeldía contra la civilización, el asalto contra la Ciudad, al cual está expuesta la Ciudad, cuanto más antigua y perfecta.

La empresa contra el Himalaya, que es el símbolo tradicional de una modalidad del espíritu, es el asalto contra una cultura, contra una civilidad antiquísima, que se le ha hecho odiosa a los asaltantes, quizá por haber durado tanto.

Los titanes clásicos se alzaron contra el Olimpo; el titán informe que ahora avanza, se alza contra el Kailasa.

Toda manifestación de espíritu, sea el que sea, le es odiosa, Nada "olímpico" —con todo lo que la palabra significa—le es tolerable. Este titán no sufre nada que lo supere... y es superado por todo lo que había y lo que hay en el mundo.

El Himalaya es demasiado alto. Hay que reducirlo al nivel de la estepa infinita, rasa, desierto espíritu.

Claro que pueden suceder tantas cosas...

MARES DEL SUR

Indico y Sonda, desde Ceylán—que es mejor llagar Taprobana o Serendib —hacia el Estrecho de forres, donde bajo la quilla de los acorazados y la chatarra y los esqueletos en el fondo, navegan peces de ensueño.

Peces de los mares de Oriente, acaso hijos de la fantasía irrealizada de los pintores chinos y japoneses que no supieron pintarlos, pero los soñaron, y sus sueños cuajaron en peces vivos del mar.

Peces de oro y peces que cantan y peces de púrpura y peces con barbas y con vestidos de brocados orientales y con aletas imposibles, navegando en las aguas de esmeralda, de perlas y coral.

Quien una vez ha visto aquellos peces no puede olvidarlos nunca.

Y dirá que es dulce naufragar en tales mares y ser pasto de peces maravillosos y que su carne se convierta en escamas de oro y de púrpura y en aletas de alta fantasía y en formas inexplicables, pobladoras de reinos donde sólo penetraron los príncipes de las Mil y Una Noches...

Y ser así uno también un poco pez...

COLOMBO

Los periódicos hablan de Colombo. Por lo visto, en Colombo se acordaron cosas. Me tiene sin cuidado lo que se acordó en Colombo. Solamente creo que en Colombo se debe estar muy bien en este tiempo.

Colombo es la capital de la isla de Lanka, que conquistó Rama, ayudado por el mono Hanuman, para libertar a su esposa Sita, raptada por el raksasa Ravana... Esto parece un trozo sacado de un texto del Bachillerato. A veces lo recuerdan los bachilleres, aún después de haber aprendido a jugar al dominó.

Casi todos los bachilleres—no creo hacerles demasiado favor—saben que Lanka es la isla de Ceylán, que, en el mapa parece un pendiente, colgado de la gran oreja que es la Península Gangética, la cual se divide en dos partes "a saber": Indostán al Norte, y Dekkán al Sur.

Lo que ya no saben tantos es que en Ceylán se conservan tres cosas muy importantes, que son: una huella del pié de Adán, un diente del Buddha y un pelo de la barba de Mahoma.

Yo sé la historia trágica de un joven que fué allá, a robar esas tres cosas.

Tampoco saben muchos que Ceylán, o sea Lanka, es la gran isla Taprobana, de la cual era emperador Alifanfarón, con cuyos ejércitos combatió Don Quijote de la Mancha, perdiendo en la batalla varias piezas de su sistema dentario.

Y menos aún, que Ceylán, o sea Lanka, o sea Taprobana, es la isla de Serendib, visitada tantas veces por Sindbad el Marino, en sus prodigiosos viajes.

Muchos señores de por aquí, que no eran héroes del Ramayana, ni peregrinos buddhistas, ni piadosos musulmanes, ni aventureros legendarios, ni caballeros andantes, ni arriesgados mercaderes de especias, sino modestos, o no tan modestos, empleados de Hacienda o de cualquier otro Ministerio, pasaron por Colombo, a la ida y a la vuelta de Filipinas, y pasaron allí alguna noche, y sólo nos vinieron hablando del perfume embriagador de los árboles de la canela, de aquella "Canela de Ceylán" de los tarros de las boticas, con la cual se hacía una tintura llena de virtudes, y cuyo polvo se le echaba por arriba al arroz con leche...

Huellas de Adán, dientes de Buddha, barbas de Mahoma, ejércitos de Alifanfarón, vuelos del Ave Roc, hoguera en que Sita se expuso a la prueba del fuego, setencias del Dhammapada… Nada, nada, nada, nada.

MITO Y ESTETICA DEL LOBO EN GALICIA

Se ha dicho, sin duda desde una posición “retórica”, que Galicia carecía de “huelgo épico”. Es no conocer nuestra “materia épica”, que puede no ser la misma que en otros lados. Yo he tratado de ponerla de relieve en la Leyenda Jacobea, en l a Crónica del Arzobispo Turpin y en el verdadero Libro de Caballerías, a veces bárbaras e irónica, de Vasco de Aponte.

Pero Galicia tiene, además, una épica popular, fragmentaria y difusa, con personajes reales y fantásticos, a la que Valle-Inclán ha dado altura literaria creando una visión casi mitológica, cuyo formidable valor ha tardado mucho en ser descubierto. De todos aquellos personajes, sólo queda uno con vida actual: el lobo.

El lobo tiene, en nuestra mitología y en nuestra leyenda, tanto valor como el diablo, como la bruja como el ladrón, como el mendigo, como la mora encantada, como el hidalgo. Todos esos personajes desaparecen de la "realidad", arrollados por la gran transformación que avanza veloz sobre el mundo. Sólo queda el lobo, por el momento.

Sin duda presintiendo lo que había de venir, en mi infancia, me imaginaba caminando en la noche, como el loco Yegof de Erckmann-Chatrian, en compañía de cinco lobos, a los cuales daba nombres heroicos tomados de Queixumes dos pinos: "¿Te acuerdas, Gundariz?"... y evocaba las hazañas pondalianas de mis compañeros. Sin duda, aquellos lobos eran guerreros de la estirpe de Breogan, que vivían en aquella forma una segunda vida. Quizá yo mismo imaginase revivir lo ya vivido hacía mil años.