A la memoria de Chema Cobo

Logografía, gastronomía: la lengua absuelta.

Durante los turbulentos años de la Revolución francesa se disparó al tiempo la afición por la palabra escrita y la buena cocina. Por todas partes surgieron periódicos, pasquines, libelos, gacetas, soflamas, avisos, notas, anónimos, hojas volanderas, atestados, diarios, carteles, panfletos, memorias, edictos y grafitis. Ello es debido, tal vez, a lo que Barthes apuntó en relación con el acto mismo de la escritura: que “se desarrolla como un germen y no como una línea, manifiesta una esencia y amenaza con un secreto, es una coerción, intimida.”(El grado cero de la escritura).

Barthes apreciaba en ella, por tanto, la ambigüedad de un objeto excesivo que es a la vez lenguaje y está más allá de él: una máquina de guerra.

De hecho, Le Logoghraphe – neologismo que delata el gusto republicano por remedar el ethos de la Antigüedad – fue el nombre de uno de los muchos periódicos creados durante esa época, en la que se decretó la libertad de prensa. Le Logoghraphe, concretamente, se encargaba de difundir los debates y discursos de las sesiones parlamentarias, para lo que contaba incluso con un pequeño cuarto en el hemiciclo. Allí precisamente se refugiaron los reyes, con grandes apreturas, cuando el asalto a las Tullerías del 10 de agosto de 1792. Luego ya pasaron a la torre del Temple, y de ahí, al cadalso.

En todo caso, el ímpetu grafómano de las jornadas revolucionarias también puede definirse con uno de los maravillosos títulos inventados por alguien que acaso fue de sus mejores testigos, Restif de la Bretonne: Le Anthropographe. El mismo Restif, impresor, polígrafo, pornógrafo, es su perfecta encarnación, si consideramos los múltiples oficios relacionados con las letras que practica; por necesidad, según propia declaración: «autor, impresor, compositor, encuadernador, librero, cartelista y publicitario» (Las noches revolucionarias). Y hasta por vicio, de seguir a Blanchot, quien sostiene que Restif se inició en el sexo a través de la lectura. Si leer lo condujo a la satisfacción del vicio, es el vicio lo que le hace escribir. ”Podemos asegurar – concluye Blanchot – que, desde entonces, escribir constituye su placer vicioso por excelencia.” El delirio grafómano de Restif alcanzó, desde luego, cotas insuperables. No solo recopiló toda su obra en unos doscientos volúmenes, sino que, no contento con ello, se desplazaba todos los días a la Isla de San Luis para cubrir sus parapetos de piedra con nombres y datos relacionados con su vida: inscripciones indescifrables aunque públicas, “anónimas pero reveladoras – seguimos con Blanchot -, mediante las cuales cada uno de sus días se ve grabado en eternas tablas de piedra y deliciosamente confesado ante el mundo y ante Dios.”

En lo que atañe al afán gastronómico de la época, se diría que éste responde a la misma exasperación ansiosa de vivir. La causa material hay que buscarla en el amplio número de grandes cocineros que servian a los príncipes, a los nobles o a los ricos burgueses que ahora se han quedado sin patrón ni trabajo, ya sea por el exilio o la guillotina. Se abrieron, pues, restaurantes que llegaron a ser muy afamados y concurridos por el «tout Paris», a la vez que las tiendas de comestibles sufrían asaltos a diario; con la misma asiduidad, por cierto, que las imprentas (tanto es asi que los editores tuvieron que armarse para defender sus talleres, como por ejemplo Prudhomme, que editaba el diario Révolutions: colocó un cañón en su patio).

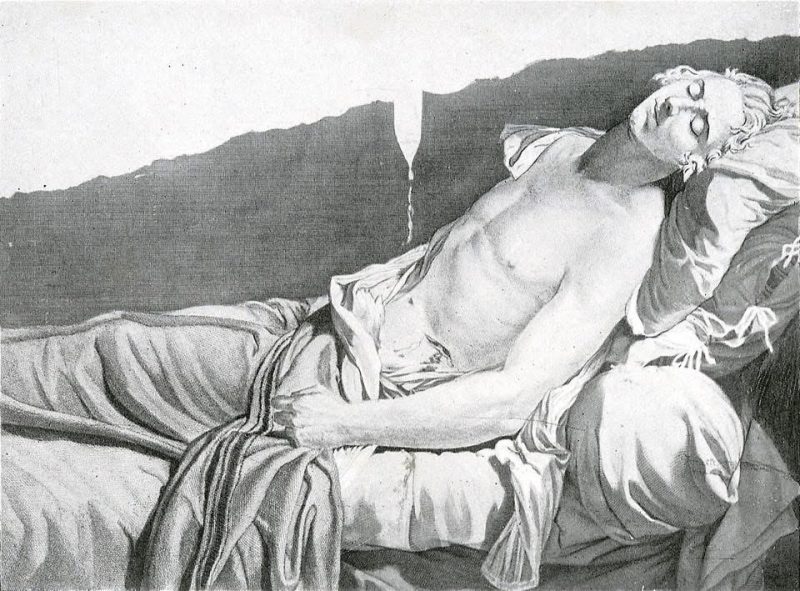

El caso es que algunos parisinos pueden ahora – en medio de una hambruna generalizada – probar platos que jamás hubieran soñado. En uno de estos restaurantes fue asesinado, por ejemplo, un revolucionario ilustre: Louis-Michel le Peletier, el día previo a la ejecución de Luis XVI. Jacques-Louis David plasmó en pintura el trágico acontecimiento: «Los últimos momentos de Michel le Peletier». Fue la primera representación pictórica de un mártir de la Revolución (hoy perdida, la conocemos solo por el grabado de un alumno del artista). Pero sirvió de inspiración, es evidente, para una obra de un magno asesinato posterior, el de Marat.

Como se ve, la lucha por la supervivencia corría de forma descarnada y paralela a la brutal contienda ideológica. De ahí que se condenen y se corten las cabezas, pero, mientras se pueda, las lenguas, realmente, andan (ab)sueltas. Y lo cierto es que los miembros de la Convención, según parece, se mostraron tan aficionados a los banquetes como a los banquillos de los tribunales.

Porque el deseo lo mismo busca viandas que palabras. El deseo es glótico. Pasa por la garganta, como la guillotina.

El teatro de la Revolución.

- Nos cuenta Bertrand d’Astorg, en su Introducción al mundo del Terror, que se iba a la guillotina como a un espectáculo. Las mujeres se adornaban con pendientes en forma de guillotina, los niños jugaban a la guillotina con guillotinas en miniatura y – «suprema degradación de la institución», señala d’Astorg – los aristócratas encarcelados y a la espera del juicio y su – segura – ejecución, en lugar de desesperarse o temblar ante el destino, jugaban a ensayar con las nobles damas la escena final de su decapitación e incluso todo el proceso administrativo anterior. Se interpretaban, entonces, los diferentes papeles del drama: juez, fiscal, defensor y reo. El acusado oía los cargos del fiscal y era, naturalmente, condenado. Se tendía luego sobre la cama, que remedaba el cadalso, y recibía la cuchilla de la guillotina. Lo curioso es que después de esto, todos los demás prisioneros que asistían al espectáculo cogían al fiscal y, a su vez, lo juzgaban y condenaban. La diferencia, no obstante, era que éste volvía luego ataviado de blanco como un fantasma, para hablar del infierno, donde con toda lógica había ido.

Sin duda, tan curioso comportamiento ha de interpretarse de la forma en que lo hizo Bergamín (en su libro Fronteras infernales de la poesía): como un ensayo teatral de ademanes, porte y actitud ante la muerte; para poder ejecutar el gesto después, en la realidad, con aristocrática perfección. En lo que respecta a la bufonada del fiscal, hemos de verla como un avatar sardónico, también, de la bajada al Hades de Ulises o Dante.

En cualquier caso, no se trata de que la vida imite – como quiere el clásico – al arte. Sino que la existencia se realiza – se perfecciona: se vuelve, en definitiva, más real – por el arte mismo. Especialmente, esto es evidente, ante la perspectiva de la muerte. Lo demostró aquel lacayo que impresionara a La Rochefoucauld: condenado al suplicio de la rueda, había hecho una exhibición de danza sobre el patíbulo.

- Al difundirse en la laguna de Venecia los sucesos de la Revolución francesa, el gobierno de la Serenísima tomó la decisión de ajusticiar a tres presos comunes y exhibirlos en la Piazza, bajo la acusación de conspiración y con el propósito de prevenir cualquier acto de simpatía revolucionaria. Por intervención del dogo, en lugar de asesinar a tres miserables, la Inquisición tomó secretamente tres cadáveres del hospital. No fueron otros los cuerpos que se mostraron con el rótulo de traidores.

- Dos modas posrevolucionarias, tal vez de significación catártica: con los cabellos cortados de los prisioneros que iban a ser guillotinados, los aristócratas que sobrevivieron a la Revolución se hicieron pelucas. Suponía, al parecer, el último grito de la elegancia.

Estos mismos aristócratas son los que lanzaron, se supone, una moda denominada “à la victime”, que recordaba la preparación mortuoria de los condenados. Los cabellos rasurados o reconducidos a la altura del cráneo, para que dejasen la nuca bien dispuesta. Un hilo de terciopelo rojo se anudaba entonces en torno al cuello, evocando las gargantas cortadas.

También había bailes “à la victime”, en los cuales solo eran admitidos aquellos que hubiesen perdido a un pariente próximo en el patíbulo. Durante la danza, los bailarines se movían adelante y atrás, sacudiendo la cabeza y remedando el movimiento que la precipitaba en el cesto del verdugo.

- “Hay que desconfiar del primer movimiento porque generalmente es el bueno.» (Charles Maurice de Talleyrand, apodado el Diablo Cojo.)

Talleyrand. El hipercortesano. La desconfianza absoluta hacia lo espontáneo. El triunfo del artificio, cuando no de la artimaña. Digno compañero y rival de Fouché.

Compárese con lo que dice Mirabeau de Robespierre: “Llegará lejos, se cree lo que dice”.

“La vertu tue” (Chema Cobo)