Galia Lenoir

Cuántas historias singulares se habrán perdido para siempre, sepultadas en la memoria callada de los muertos; cuántas se han quedado reducidas a un enigma más, como una cruz en la cuneta de una carretera secundaria, o los restos de un barco que ya no dicen nada porque se los tragó la ballena del tiempo y los depositó allí donde nadie podría entenderlo. El olvido es voraz como un océano, y el recuerdo, un pequeño archipiélago, una protesta de islotes que fueron las cumbres de un continente hundido. Pero el capricho de una ola puede traer a tu orilla un vestigio, una secuela, una pregunta grande. ¿Qué puedes hacer, entonces, si te alcanzan y te hacen sospechar que tú formas parte de la respuesta? Tienes que ir al rescate.

De mi padre supe siempre dos cosas: que era español y que lo mataron por equivocación. Durante mucho tiempo bastó con eso y con los pocos recuerdos reales y luminosos que guardaba, que eran como instantáneas sobre una sombra alargada. El más nítido, el que siempre asoma cuando oigo la palabra “padre”, es estar subida en sus hombros para tocar lo inalcanzable: el techo, o las ramas de un árbol. Eso ha sido y es para mí mi padre: alguien que alguna vez me aupó y que luego no estaba.

¿Cómo pude conformarme tantos años con imágenes sueltas, como un mosaico roto que hubiese olvidado su dibujo? ¿Por qué durante tanto tiempo nadie me dijo qué había pasado? ¿Cómo no me pregunté si debajo de aquel silencio había algo que yo debiera saber?

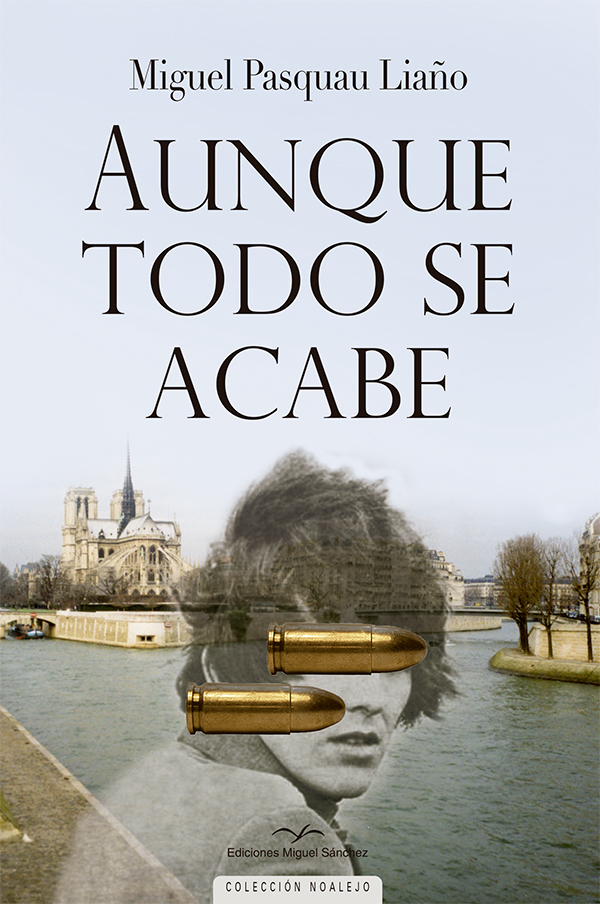

En casa de mi madre hay colgada una fotografía desde antes de que yo llegara al mundo. La hizo ella, de lejos y con teleobjetivo, cuando aún no se conocían. Él está fumando un cigarrillo, sentado en el extremo de l’ Île de la Cité que rompe aguas en el Sena, en el centro de París. Tan guapo. Una tarde me quedé un largo rato mirándolo. Y no vi a mi padre, sino a un chico atractivo, más joven que yo, recién llegado de España, que apenas estaba empezando su vida. Fue justo entonces cuando me di cuenta de que no sabía nada de él.

Muchas veces había preguntado a mi madre, pero era una curiosidad ligera y entrañable, sin verdadera necesidad de saber. Ella, entonces, contestaba o no contestaba, y si lo hacía era casi siempre para contarme un detalle cualquiera, perdido en la inmensidad de una vida. “Yo no sé contar cosas de tu padre, Galia”, me dijo una vez. Le pregunté por qué y me contestó que sería como hablar de un río por el que has navegado: “o lo cuentas todo, o ¿qué vas a decir?”. Y así, durante mucho tiempo, mi padre fue una conversación pendiente que nadie se decidía a empezar y un muestrario de piezas de collar sin un hilo que las ordenase según un antes y un después.

Hasta que por fin me alcanzaron las preguntas grandes. Estaban guardadas en un cajón que no había abierto jamás, en una cómoda del dormitorio de mi madre, un mueble inútil por el que nunca me había interesado. Fue una tarde de domingo. Mi madre había salido, y yo estaba sola en su casa. Tal vez entré en su habitación y me quedé mirando sus cosas y pensando en ella. No sé por qué recuerdo que yo llevaba un vestido rojo. Abrí el cajón y encontré varios documentos, cartas, notas manuscritas que pude leer pero no entendí, un viejo evangelio en español, un tratado mecanografiado sobre Camus, fotografías que nunca había visto, dos cuadernos, uno de ella y otro de él, facturas de hoteles en Finisterre y en Puerto Madryn, dos expedientes de la policía de Franco y, sobre todo, dos terribles recortes de periódico que hablaban de asesinatos y mencionaban su nombre. Eran preguntas mayores. Las que no se conforman con medias respuestas. Es imposible no seguir hasta el final si, por ejemplo, te has topado con la pregunta de si tu padre fue el asesino o la víctima, si fue un traidor o un combatiente, por qué sus cartas tenían nombres y remites extraños, e incluso si está vivo o si es verdad que murió dos veces.

Cuando volvió mi madre a casa, encontraría esos objetos colocados sobre la mesa, sin ninguna explicación. No tuve que decir más para que entendiera que teníamos mucho de que hablar. Me llamó por teléfono esa misma noche, y me dijo: “Galia, hay historias que no se pueden contar de cualquier manera, porque se malbaratan; déjame pensar cómo lo hago”, me pidió, y ahí pareció quedar otra vez la cosa. Pero unos cuantos meses después me dijo que fuera a verla. Y en la misma mesa donde yo había dejado los objetos del cajón en forma de preguntas, había dos montones de folios.

Me senté. No dije nada. No hice preguntas. Era ella quien tenía que hablar.

—Esto –dijo, señalando uno de los montones, el más pequeño– es de Alfonso Caldentey. No te he hablado nunca de él. Fue un amigo de aquella época que se cruzó en nuestras vidas. Unos días antes de que tú curiosearas el cajón, me hizo llegar este escrito, a través de un amigo común, con una nota en la que decía que se estaba muriendo, y que los moribundos no mienten. Lo leí y no me gustó. Alfonso es como un de esos testigos importantes que no mienten pero pueden condenarte, porque no saben ver. Lo distorsionan todo. Y pensé que sería injusto que alguna vez tú lo leyeras y te quedases con esa versión de tu padre. Y sin embargo, no podía destruirlo: no puede echarse al fuego la última palabra de nadie. Así que me di cuenta de que había llegado el momento de las explicaciones.

—¿Y el otro montón? –le pregunté.

—…Y me puse a escribir –siguió diciendo–. Los recuerdos irrumpieron como un caballo cuando le dan la señal de salida, y era como si yo fuese corriendo detrás de ellos. Reviví detalles, conversaciones y sensaciones, igual que cuando un olor o una melodía te evocan un momento desde el que reconstruyes una época entera. Me obsesioné, Galia, no podía dejar de escribir, pero ya no lo hacía para ti, sino para mí misma. Y no paré hasta terminar. Aquí lo tienes. Es tuyo.

Quedamos las dos en un largo silencio.

—Lee las dos versiones, Galia, y sabrás mucho más de tu padre; pero él fue mucho más que esto.

Las leí, y se desplegó un mundo insospechado. No encontré una biografía, sino a alguien. Y ese alguien era, al mismo tiempo, mi padre y un extraño. Las piezas, ahora sí, empezaban a encajar, pese a que mi madre y Alfonso Caldentey no parecían estar hablando de la misma persona. Pero mi curiosidad, lejos de apaciguarse, se levantó. Quería saber más. Lo quería saber todo. Quería apurar lo último que pudiera decirme el último testigo. Con la ayuda de mi madre perseguí a otros que estuvieron allí y que seguían vivos. Pregunté, escuché, grabé, me hicieron llegar notas y cartas que yo intentaba aunar, reordenar, componer y completar con datos extraídos de archivos y hemerotecas.

Fragmentaria, incoherentemente, en una polifonía de sesgos y matices, fue brotando una historia que se resistía a alinearse en una versión armónica. Hasta que me di cuenta de que el problema estaba en mi prisa. La verdad no se lleva bien con la prisa, los resúmenes o las conclusiones. Yo debía distanciarme, respetar sus voces. Que hablen ellos, me dije. Ellos son los fotógrafos; yo sólo he coleccionado las fotografías en un álbum.

Cuando mi madre leyó el texto completo que yo le devolví, me dijo:

—Sí, éste se parece mucho a tu padre.

A mis quince años, mi madre me hizo aprender al piano una canción que en casa se había oído muchas veces. Me dijo que era la música de su vida. El álbum y la canción se llamaban All things must pass, y eran de George Harrison, uno de los Beatles. No lo conseguí. Había una nota que fallaba. A ella le dolía, como si cualquier variación rompiese una armonía cósmica. Arrugaba la cara, decía “no, no, sube ese tono”, pero yo no daba con la tecla exacta. Como si no existiera, como si estuviera en medio de dos teclas. Hace unos días, busqué el vinilo y comprobé que tenía una dedicatoria escrita en la etiqueta y sin firma: “All things must pass, que significa: Quiero que todo me pase contigo”, decía, con la letra de mi padre. Puse la canción, y la escuché atentamente. Fui al piano, me dejé llevar, y lo logré. “Ahora sí”, dijo mi madre. Yo creo que fue porque ya sabía lo que tenía que saber.

_________

Este fragmento corresponde a la novela Aunque todo se acabe, que acaba de publicar Ediciones Miguel Sánchez.