El hombre tierra fue, vasija, párpado

del barro trémulo, forma de la arcilla,

fue cántaro caribe, piedra chibcha,

copa imperial o sílice araucana.

Tierno y sangriento fue, pero en la empuñadura

de su arma de cristal humedecido,

las iniciales de la tierra estaban

escritas.

Pablo Neruda, Amor América (1400)

Perú

(…) el guanaco fino como el oxígeno /en las anchas alturas pardas / iba calzando patas de oro, (…) / Y en el fondo del agua magna, /como el círculo de la tierra, /está la gigante anaconda /cubierta de barros rituales, /devoradora y religiosa.

Pablo Neruda, Algunas bestias

12 de septiembre

Después de una larga estancia en Galicia y unos días en casa de mi hijo, ayudando con las pequeñas mientras los papás trabajaban, pasé un par de días en Madrid, con la misma sensación de fracaso que comenzó a fraguarse precisamente después de mi último viaje. Tan solo la cortesía y hospitalidad de Pedro la hizo más llevadera, así como la hospitalidad de mi hija y de Carlos, su pareja. Paseaba por el centro con una cierta sensación angustiosa: no hay nada aquí que puedas ya aprender, que pueda ayudarte, y desde luego todo lo que tú sabes –o, sobre todo, intuyes– a nadie le interesa. Sin embargo, la dulzura del día, la luz suave de un verano que agoniza, me fueron animando y reconfortando, dorando –como el propio tiempo– las asperezas de los juegos de la edad tardía.

Ahora, a bordo del avión que me lleva de nuevo a tierras de Indias, aventura anual que me ha costado tanto emprender, atado por angustias y diagnósticos, asediado por viejos fantasmas en que aparecen las íntimas cobardías del que necesita la benquerencia de tanta gente y poner a prueba su propia paciencia… y la de los demás. Esta vez no he conseguido el estímulo de un voluntariado, con lo que la sensación de inutilidad se añadía al fardo de los viejos temores del viajero: ¿cómo podré acercarme siquiera a los herméticos habitantes de las sierras y las selvas, todavía acostados en el lado del mito y la finitud de la historia? Sin embargo, en días fuertes tomé un billete de avión y así para Lima me voy; según pasan las horas mi tempo mejora, apremiado por paisajes y la llamada de la cordillera de los Andes y sus lagos volcánicos; también los bosques de niebla de las tierras más bajas y el regalo del café, la caña, el cacao…, las palmeras, regalo de Oriente. Iré hacia la sierra norte, a Huaraz, a caminar por lagos y sierras; después hacia Trujillo y sus Huacas, hacia la nebulosa fortaleza de Kuélap. También Cajamarca –allí donde tembló la borla del Inca– y después hacia las selvas amazónicas, camino de Iquitos. Y hasta ahí se aclaran mis intenciones

13 de septiembre. Hotel 1900 Backpackers, Lima (en el lindo bar)

Despierto de madrugada –eran las tres de la mañana–, pues no pude resistir más allá de las nueve para irme a dormir; ahora, me levanto después de una siesta de tres horas y ya me preocupo por como podré conciliar el sueño esta noche. Difícil acomodación de mis huesos y hábitos a los nuevos husos y rutinas del viajero en estas antípodas. Mi habitación: más alta que larga y ancha juntamente me pareció, destino hotelero de una casona diseñada al parecer por el mismísimo Eiffel; de nuevo, como parece ser en estas tierras, la ropa del viajero no encuentra donde acomodarse, incapaz de abandonar las nuevas petacas, como las que vi en un museo. En el desayuno, charla con Marcelo, un viajero brasileño de la cofradía de los viejos solitarios que nos lanzamos al camino, quijotes de cada encrucijada; la política y la economía, tópicos que sirven para charlar cuando la simpatía no logra abrirse paso.

Me lanzo a las calles, saturadas de tráfico y empleados, buscando el viejo centro, con el temor del pobre viajero a la desilusión y la incuria, pues recordaba mi anterior visita como una pesadilla, agudizada por una sensación de asfixia ante la contaminación y el cielo plomizo de la ciudad. Camino hacia la plaza de San Martín, fría trasposición de no sé qué grandezas europeas, y ya me encuentro con mi primera iglesia, barroco imitando al barroco en su portada, donde la virgen se asoma al balcón con los abrazos abiertos, pero en sus manos lleva unos extraños objetos, como bolsas, o quizá bulas. Entre los recargados retablos, me llama la atención una cruz, asimismo brillante de oro y cerámica, luz que recuerda al indígena la propia del sol. También, como en toda Hispanoamérica, un curioso santoral se hace presente: San Hilarión; también virginal: Virgen de la Puerta. Enfrentando la iglesia, un neoclásico tétrico presidido por la estatua de Ramón Castilla. Después, retazos de la vieja Lima –bueno, de la posterior al terrible terremoto equiparable al de Lisboa, parece–, con algunas casas de balcones de madera estrujadas por los nuevos edificios de ladrillo y cemento. Cuando aparece la plaza de Armas, los escasos turistas la encontramos tomada por las fuerzas del orden y vallada en todo su perímetro. Los policías hablan de manifestaciones y protestas.

Al rodearla, me encuentro con la basílica de la Soledad, con culto dedicado a san Juan Masías, apellido equívoco en su fonética y en su alcance, pues rodeado de animales domésticos, parece aludir también a cultos mesiánicos; o quizá su figura aluda simplemente a la protección del ganado. El interior es un pastelón dieciochesco, exagerado por un uso más vivo del color. A su vera, la iglesia de la Vera Cruz, con su archicofradía fundada por el propio Francisco Pizarro. Poco después, un palacio dieciochesco de un personaje de familia navarra, que se ha convertido en la academia de humanidades limeña bajo la advocación de Garcilaso el Inca, y que el portero me deja curiosear; me cuenta cómo los académicos, hombres de edad, apenas aparecen por miedo a los disturbios que causan las continuas protestas y tienen aislado al centro del resto de la ciudad. Al seguir paseando, atisbo casas en estado ruinoso, como viejas corralas atrapadas por la incuria, dejadas al albur del progreso.

Me dirijo hacia el Museo de la Nación peruana, por un paisaje que me va recordando la miseria bogotana, tutilimundi de miserable comercio y ladrillo visto, y el corazón se acelera ante la sensación de peligro, agudizada por el joven que me aconseja no pasar por ciertos lugares. La plaza del Dos de Mayo, especie de pastiche parisino. El museo de tan pomposo nombre tiene una entrada como de templo antiguo en cartón-piedra y el sempiterno policía a la entrada, una especie de ídolo de aspecto terrible. Es pequeño y dedicado a la artesanía y el folklore, levedad amable que contrasta con la fea arquitectura; lo recorrí solo y pude admirar figuras de carnaval, así como de escenas donde el ganado es protagonista. Exótica, la sirena que toma forma de candelero:

También, un Santiago suplantando al propio Cristo:

El museo está bajo la advocación de José María Arguedas, que trabajó aquí durante años en su solitario esfuerzo de visibilizar la cultura de los indígenas y los campesinos peruanos, así como logró darles voz en sus novelas.

14 de septiembre

Por la mañana saludo a Daniel y a su chica, Catherine, pareja canadiense –quebequois, en realidad, como ellos mismos se encargaron de señalar– con la que tuve una animada conversación en la Choza Naútica, extraño nombre aún para un restaurante especializado en ceviches, a raíz de su interés por saber acerca de la conveniencia y la cuantía de la propina. Hacen un periplo casi inverso al que yo medito y coincidimos en nuestro interés por las rutas andinas de Huaraz y también del Amazonas. Curiosamente, también descubrimos que compartimos hotel. Respecto a la situación política española, que ellos siguen con interés por su propia experiencia, no pude menos de señalar el viejo adagio: ne reveillez le lion qu´on dorme.

Hoy me he despertado también de madrugada, pero pude volver a dormir un poco y me encontré más animado. Salí tarde del hotel –gestiones con los cajeros, nuevos usureros, y para intentar una tarjeta telefónica– y me dirigí hacia el Museo de Arqueología, Antropología e Historia, paseo que se me volvió un tanto angustioso, pues cada viandante al que pedía indicaciones me aconsejaba tomar un carro y no arriesgarme por esas vías, nuevamente territorio un tanto sórdido y peligroso. Seguí no obstante mi caminata y al escapar de la deprimente avenida, a la que sobrevivían algunos chalets desastrados, de jardines sucios y árboles oxidados, me encontré con una zona amena, de casitas agradables y algunos cuidados jardines –vagón de ferrocarril descansando sobre el césped: al pronto, recordaba un episodio de Hijo del Hombre–. El museo ocupaba antiguas huertas, seguramente aquellas descritas por los cronistas, que señalaban su feracidad, casa virreinal también y ya después ocupada por los padres de las naciones suramericanas, San Martín y Simón Bolívar. Historia viva, ya después convertida en didáctica: lo visité rodeado de un sinnúmero de escolares. Las salas nos dan una visión de la historia peruana a través de restos arqueológicos y paneles informativos, hasta donde esas ciencias pueden llegar sin caer en el delirio de especialistas: lo muerto solo habla de lo muerto; por eso, el elemento puramente etnográfico apenas aparece.

Empecemos: después de un período prehistórico, el templo de las manos cruzadas de Kotosh, ya en el Arcaico tardío (2.400 a 800 a. C.). Después, el período formativo (2.000 a 200 a. C.), con una agricultura de regadío y su cumbre en el centro ceremonial de Chavín de Huantar: Estatua de venus, cuyo nombre no logro visualizar, de presencia fuerte y hermosa:

También, la cultura de Cajamarca, que llegó hasta la presencia española, con su cerámica blanca. En la cultura Moche, un disco solar que nos habla de extrañas afinidades:

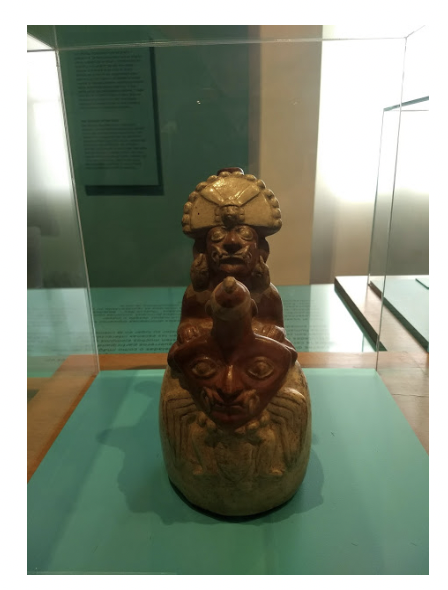

Los ornamentos de la cultura Vicús, en el período intermedio temprano (200 a. C.-600 d. C.), como hábito de chamán que ha trascendido a un aliento más poderoso: el jefe toma a menudo su prestigio religioso, ya entre los pueblos amazónicos.

También, el llamado imperio Vari y otros –curiosa recurrencia de los arqueólogos y los historiadores de la cultura a los cambios climáticos para explicar lo obvio: que todos los imperios pasan. En la cultura Chimú, la ciudadela de Chan-Chan: al hablar de su arquitectura, se nos muestran una especie de objetos imposibles, o quizá yo no logré descifrarlos:

En una exposición sobre cierta expedición al río Abioseo, el sitio arqueológico de los pinchudos, de mausoleos construidos en la pared rocosa que recuerdan las trogloditas viviendas tarahumaras. En el apartado de culturas pre-hispánicas se finaliza lógicamente con la incaica: presencia del felino, que da forma a la ciudad de Cuzco, así como creo recordar el águila lo hace con la de Machu-Pichu. También, Kuelap, la escondida fortaleza chachapolla que espero visitar. Los moches, en el norte (200-800 d. C.). Quizá a esta cultura corresponda el ritual de la “presentación de la copa”, que se corresponde con el descubrimiento del señor de Sipán, representado en la propia escena. Por último, visita a la casa habitada por los prohombres de la independencia americana, que me recordaba mi experiencia en la finca de Bogotá que Bolívar compartió con la desgraciada Manuela Saénz, y que exudaba el aire de fracaso de los sueños del Libertador.

Al salir del Museo, en el agradable barrio que lo rodea, encuentro una vieja taberna que conservaba un cierto carácter y decidí comer un tiradito de pescado, especie de cebiche con un acompañamiento de ají, un tanto fuerte para mi pobre estómago.

Al llegar al hotel, hablo con mis nietas –lo que me enternece– y con mi hijo, para felicitarle por su cumpleaños: en un futuro espero hagamos un viaje juntos. Después, decido no salir a pasear: me repele un tanto encontrarme de nuevo con el cielo opresivo y la sordidez de la parte vieja. Me refugio en el bar, pero suena una horrible música rock a todo volumen y me vengo al hall para al menos atenuar el desastre.

Viernes, 15 de septiembre

(Ahora mismo, sensación de desabrimiento, de inutilidad. Así adopto un estilo de letra que recuerda la escritura de los desesperados, personajes como los que me encuentro en situaciones imprevisibles, como el vendedor de libros desastrados, alter ego de un César Vallejo ya derrotado y alcoholizado por la sordidez de la ciudad: “Esta tarde llueve, llueve mucho. ¡Y no tengo ganas de vivir, corazón!”).

Esta mañana resolví asuntos prácticos: telefonía y viaje a Huaraz, lo que acaba por deprimirme, pues me convierto en una especie de secretario de mí mismo, incapaz de azar, juego que aligera el destino. Después, visité el Museo de Arte de Lima, bien ordenado y con curiosas colecciones, incluyendo alguna tonelada de plata labrada, colecciones cedidas por el hermano del presidente Prado, Javier Prado y Ugarteche, sito en un edificio sede de una exposición –¿universal? – de 1872. En lo que respecta al período pre-hispánico, hay una predilección por la cultura mochica, cruel, guerrera, expresión de la estoica expresión india.

Combate de dioses: el uno con colmillos, el otro, especie de cangrejo humanizado:

También, en su cerámica, bailes dirigidos por muertos y escenas orgiásticas; horrible diosa femenina, únicas que merecían una representación tridimensional.

Ya en la cultura propiamente andina, cochas y pallas, relacionadas con cultos acuáticos. Los keros, en torno al ritual de la chicha: por un momento nos trasladan a épocas arcaicas.

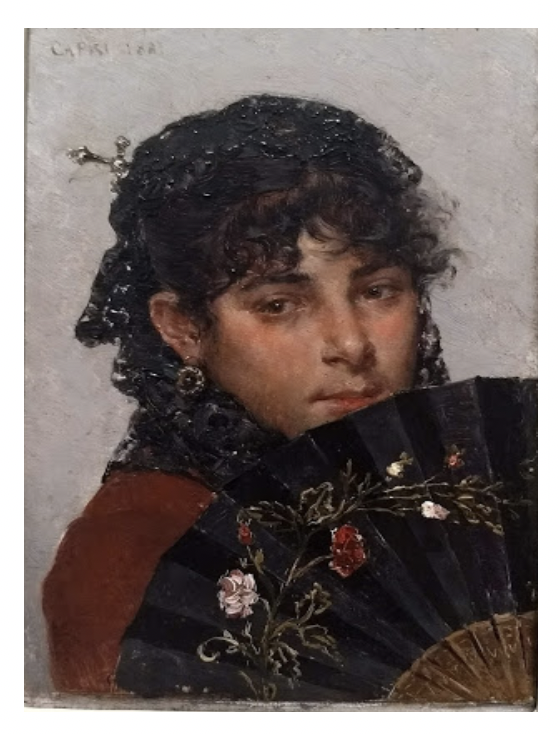

Tras una visión sucinta de la escuela cuzqueña de pintura, un paseo por la pintura republicana y ya después por las diferentes escuelas que jalonan la modernidad. Antes, la figura de Raimondi y su inmensa obra sobre el Perú y la colección de acuarelas bajo el patronazgo del obispo de Trujillo, Baltazar Martínez de Compañón, entre 1782 y 1785. También antes, el tema de la trinidad tratado por los cuzqueños, como tres figuras iguales: al parecer, se corresponde con una de las curiosas transformaciones de la teología cristina al llegar a estas tierras, incapacidad para entender la palabra como fuente de creación y la idea de que un dios pueda encarnarse en hombre:

En una sala dedicada a la plata, los bastones de mando de los alcaldes y los impresionantes chicotes, utilizados en las danzas de los negritos, en Pascua de Reyes y Navidad en toda la región andina. En un apartado denominado Continuidad y cambio, la pervivencia de temas y estilos, así el tierno san José y niño, de un anónimo cajamarquino.

Ya en plena independencia, el retrato se convierte en el tema favorito de la burguesía criolla, ávida de glorificar su nuevo estatus. Frente a la hazaña y la espada, el cartapacio. Así, en la obra de José Gil de Castro.

El academicismo –nuestra pintura histórica– tiene un ínclito representante con Luis Montero y su no menos ínclito Entierro de Atauhalpa, pastiche que denuncia las barbaridades de los españoles (me niego a presentarlo). Más cercano, los agradables paisajes de Francisco Laso. El “último académico” se titula a Carlos Baca-Flor, conocedor de los pecados parisinos; como el poeta, los artistas peruanos deben buscar allí un pequeño pedazo de gloria.

También desde París, Francisco Laso busca una utopía con aire cotidiano en Las tres razas o la igualdad ante la ley:

En el fin de siglo, Federico del Campo y su retrato de dama, con aire de Miss Scripiani:

En los primeros modernos, Emilio Pettoruti y su retrato del hombre que quiso, como Arguedas en la literatura, colocar al indio en el centro de una cosmogonía socialista, José Carlos Mariategui. El indigenismo, con José Sabogal a la cabeza y la revista Amauta como punta de lanza, y su alternativa cosmopolita, con Grau como figura señera. En la abstracción, apellidos de raigambre eslava.

En una exposición monográfica sobre la plata peruana, un nuevo ejemplo de la pintura cuzqueña, cuadro en que los detalles de fondo acerban la hybris del Santiago Matatodo, perplejos los indios por los caballos a los que querían alimentar con oro:

De todas maneras, también en México este santo guerrero se convierte en popular; quizá tenga que ver con las fechas de su señorío, relacionadas con cosechas o algún período agrícola. (Leyendo a César Vallejo: “Luce el apóstol en su trono luego;/ y es, entre inciensos, cirios y cantares,/ el moderno dios-sol para el labriego”). Debo colaborar con algunos estudiantes que me entrevistan para un trabajo universitario: el museo es agradable de recorrer, afirmo, y permite una visión bastante clara e inteligible de la historia del arte peruano. ¿Por qué no? La herida de la conquista, esa prueba de la absoluta falta de sentido de la historia, se remansa o duele alternativamente; a veces logra dulcificarse en los temas religiosos y domésticos, en una artesanía que recupera las hilachas del mundo perdido, o asoma como promesa de una nueva época, aun para los intelectuales indigenistas. Resulta imposible cerrarla, pues la tumba india vuelve a levantarse.

Por la tarde, me acerco al centro a través de una calle peatonal que hierve de gente y pobres cómicos; grupos de cantantes ciegos ponen una nota dramática frente al dominio de huaynos electrónicos e imitadores de Michael Jackson. Se ha levantado el sitio a la Plaza de Armas y visito la catedral, así como el edificio aledaño, que conserva quizá algo del carácter de la vieja Lima, arrasada por el terremoto y el progreso: los balcones de madera y sus celosías –como encaje curioso– dulcifican el carácter de la piedra; cruzo el río por el puente de piedra que tanto asombraba a los inditos y paseo por los restos de la vieja Rimac; a lo lejos, las colinas invadidas de colmenas grises, decrépitas; después, del puente a la alameda, convertida en una kermesse pobretona, con pequeños anfiteatros para bailar, o atender a charlatanes varios. En una vieja taberna que ha resistido al progreso un joven barman me indica que pisco significa ave en el idioma de los pueblos del sur, de los paracas, y relacionado también con un tipo de cerámica. Sabiduría de taberna, la única que acepto:

Hoy, me decido a visitar el conjunto templario de Pachacamac sin auxilio de tours y demás, de lo que casi me arrepiento, pues un maratón había paralizado el centro de la ciudad, a rebosar de militares que se congregaban en estrepitosos chándales, o en calzón corto, casi los únicos atletas. Consigo salir a través de un metropolitano moderno y veloz; ya después, vuelvo a las viejas y queridas combis con su cobrador chillón y su completo destartale. Puro desierto ya, en las barriadas sucias y grises de El Salvador o de Lurín, como en la propia Pachacamac, lugar de oráculos y visiones, ahora recuperado de su total desaparición, casi en estado de naturaleza, pues el adobe se conformaba como cerro, como derrubio. Era hermoso contemplar el océano Pacífico desde el templo del Sol. Pachacamac es un dios terrible y vengativo al parecer, al que había que aplacar; así los peregrinos traían consigo alimento, telas, objetos de cerámica y unas conchas muy valiosas –¿póngidas?– que venían de la costa de Ecuador: sus enfados causaban terremotos, pero también la vida, como narra el mito recuperado por los frailes y que muestra cómo de la carne surge el vegetal, mito inverso al de los mayas: “Pachacamac crea una pareja, pero no a los alimentos y el hombre muere de hambre. La mujer, desesperada, pide ayuda al Sol, padre de Pachacamac, para que la provea de alimentos y no correr la mala suerte de su pareja. En respuesta el Sol le promete a la mujer los solicitados alimentos, pero a la vez la fecunda, procreando un hijo con ella para que sea su guardián. Al conocer Pachacamac la intervención de su padre, el Sol, furioso y muy celoso por la intromisión mata al niño y lo descuartiza en muchos pedazos. Desolada por la desgracia de su hijo la mujer entierra sus pedazos ocurriendo un hecho prodigioso: de los dientes del niño brota el maíz; de sus huesos, las yucas y demás raíces: de la carne los pepinos, pacaes y otros frutos. Desde entonces no se pasó hambre y se vivió en abundancia”. La venganza de la madre sin embargo alcanza al propio dios, convertido en la isla que vemos desde el templo del Sol, de la mano de Vichama, enviado por el Sol y que creará una nueva humanidad: “Vichama decide crear una nueva humanidad y los hace nacer de tres huevos. Del huevo de oro nacieron los curacas, principales y demás nobles. Del huevo de plata salen las mujeres de la nobleza y del tercer huevo, de cobre, nace la gente común”. Como el indio, de la tierra surge el ídolo de Pachacamac, milagrosamente conservado.

En la costa, las islas que también reciben su mito: Cavillaca y Cuniraya, princesa soberbia pretendida por el Viracocha y que al huir con su hija del dios se convierten en las dos islas que se ven desde lo alto del templo.

Mañana, hacia Huaraz, ¡ocho horas de autobús!

19 de septiembre, Albergue Churup, en Huaraz

Varado a tres mil metros de altura, con mi estómago hecho una auténtica porquería, costumbre repetida de mis viajes, pero que no se había presentado de una forma tan temprana. No sé qué hacer, pues estoy intentando cortarlo con ayuda de medicamentos, pero hasta ahora no funciona y los trámites médicos son engorrosos y lentos con mi seguro.

Ayer, visita a la laguna de Chinancocha, o “laguna hembra”, en la traducción quechua de nuestro guía, Roger, que buscaba hacernos entender a los excursionistas –peruanos en su mayoría– las bellezas de la ruta, en un día gris y lluvioso a ratos, a través del callejón de Huaylas. En Carahuaz, pueblo en fiestas, las mujeres capitanas se hacían fotos con trajes azul eléctrico, armadas de espada y espuelas, mientras la banda de músicos acompañaba a las autoridades hasta la iglesia y atronaban los fuegos de artificio. Las fiestas duran un mes, nos dijo Ray –así quería que le llamáramos a nuestro guía. También, el aire andino en las mujeres tocadas con un gorro cónico, como de cuero. Los helados del lugar son famosos.

En Yungay, estremecedor paseo por el cementerio del lugar, única parte de la pequeña ciudad que no fue arrasada por el terremoto y el posterior aluvión del nevado Huascarán que sepultó todo el caserío. Se salvaron apenas unos niños que estaban presenciando un espectáculo circense, los huérfanos de Yungay, entregados en adopción en muchos casos, pues perdieron a toda su familia. Se nos muestra un jardín construido sobre el antiguo pueblo; conserva las cuatro palmeras que resistieron el embate de la terrible ola de lodo y hielo, así como una de las torres de la iglesia y el autobús que se encontraba en ese momento en la Plaza de Armas, verdadero amasijo de hierro. Terrible catástrofe que atrajo solidaridad internacional, como queda reflejado en las placas dedicadas a los pilotos brasileños y rusos que murieron en las labores de ayuda.

Por el típico paisaje andino, montes pardos y ralos con algunos eucaliptos, se nos muestra el árbol de la quina, casi desaparecido, y ya iniciamos la ascensión hacia la laguna atravesando quebradas impresionantes y acompañados de bosques del queñual, que puede crecer hasta más de 5.000 metros de altura gracias a su corteza que le resguarda de las heladas. En la laguna, el azul turquesa que ya pude entrever en el Quilotoa ecuatoriano, allí en el fondo del cráter, aquí bajo las cumbres nevadas:

Volviendo, adormilado y dolorido, paramos en una tienda de dulces y un centro de artesanía que elaboraba una cerámica pobre pero fuerte, como la propia tierra.

Hoy, día espléndido; esperemos que mi salud mejore.

24 de septiembre, seis de la mañana. Hotel Churup, Huaraz

¡Cuantas estupideces aguardan al viajero! Todos los elementos de la técnica, ordenadores, teléfonos móviles, no añaden sino confusión y angustia a su situación de desamparo, cayendo de aviso en aviso y sintiendo ser continuamente objeto de timo por todo aquello que se le ofrece como ayuda y solución. Así, después de lograr resolver un asunto bancario, inmediatamente otro nuevo aparece para desviarle de sus ocupaciones viajeras y simples. ¿Cómo viajaban nuestros padres o abuelos? Pues lo hacían, y seguramente con más eficiencia que nosotros. Recuerdo al etnógrafo noruego, Carl Lumholzt, estudioso de los raramuri, recibir puntualmente su dinero en los lugares más apartados.

Bien, volviendo a nuestro viaje, este jueves –18 de septiembre– decidí viajar hasta Chavín, a visitar el centro de la enigmática cultura que dio a conocer Julio C. Tello, casi como creación y empeño solitario, visitando antes otra de las hermosas lagunas del lugar, cuyo nombre no recuerdo, y una quebrada que al parecer refleja perfectamente el mapa del Perú. El lugar de Chavín tiene verdaderamente fuerza, como centro de oráculos, al igual que Pachacamac, situada entre dos ríos cuya agua se drenaba mediante un curioso sistema a través de galería subterráneas, y a la vez tenía una función mágica y acústica. La plaza no es muy grande, pero transmite bien la fuerza que llega desde los pórticos donde se situarían los sacerdotes; curiosa la partición de espacios y ámbitos en múltiplos del número siete, pues lógicamente no conocían el sistema decimal; así, las medidas de la plaza se corresponden con múltiplos de ese número, de gran raigambre cabalística por otro lado. Misterio aún sin resolver. También, alineamiento en las direcciones del cuadrante, mediante un hito situado en la alto de una montaña vecina para el norte y una muesca en las escaleras que alineaba la plaza con la cruz del sur, en fechas en que se mostraba en una posición cuasi vertical en el cielo.

Señalar también el altar en que observaban los astros, mediante su reflejo en pequeñas cavidades excavadas en la roca: en estas culturas estaba prohibido mirar directamente a la Luna. La arquitectura es verdaderamente ciclópea, con muros puestos a cordel, pero, a diferencia de la incaica, con pequeñas lascas incrustadas entre los bloques para aminorar el efecto de los terremotos. Pórtico de las falcónidas, en el llamado Edificio A, en piedra blanca y negra, reflejo de una dualidad que recorre toda la estructura, y decorado con relieves de esas aves; uno siente la presencia de lo arcaico, como en Micenas, temblor de una cultura que no se separa todavía de lo informe, del terror.

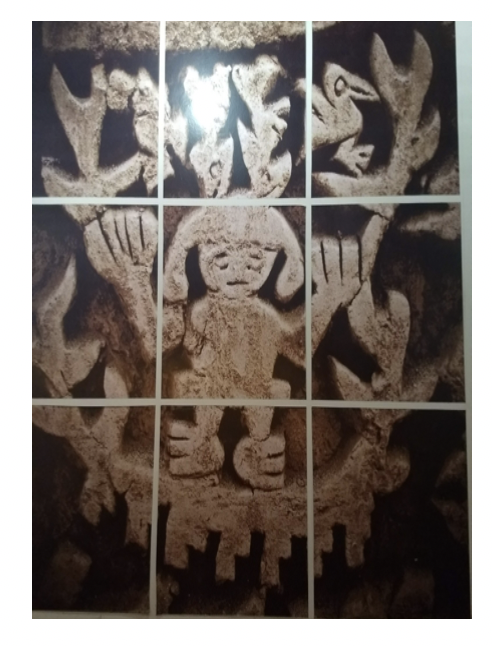

Enigmática, la pequeña plaza circular, en que se disponen imágenes antropomorfas y de felinos en procesión hacia las galerías subterráneas del templo A; se supone lugar de iniciación y toma de los alucinógenos que eran parte central de los ritos, acompañados de la música de las caracolas, los pututus, a quien volvemos a encontrar de nuevo, como en todo nuestro periplo por el espacio y la mitología indiana. En las galerías subterráneas, el Lanzón, tótem del lugar, así como las clavas, cabezas que decoraban la parte alta de la fachada de los edificios y veremos en el museo. Estaban protegidas por una cornisa decorada con relieves, arte desconocido para los incas, me hizo notar el propietario de la agencia con quien contraté mis excursiones. De vuelta al pueblo para el almuerzo, prefiero callejear y me encuentro con los celebrantes de un festival consagrado a la llegada de la primavera, formado por gente vestida al modo tradicional, aunque con cierta fantasía y libertad, lo que asocié enseguida una nueva religiosidad. Así, el personaje que se dejó fotografiar y me informó del cariz de la fiesta:

Practicaban sus ritos a la vista de la gente, y así colocaron hojas de coca en los huecos de una piedra sagrada que se encontraba en medio de la calle, como réplica al rito de la fortaleza; todo el lugar conserva restos de las estructuras ciclópeas de las antiguas murallas.

Continuamos con la visita al museo y allí encontramos una metamorfosis expresada a través de las claves ya mencionadas: la transformación de humano en jaguar a través de sucesivas etapas, culmen de un rito chamánico y que Santiago, mi guía schátila por esos caminos, decía no había alcanzado todavía.

(Dos horas de la tarde, en el bus camino de Trujillo).

Después de ascender ligeramente, viendo las gigantescas montañas nevadas, siguiendo por tierras frías y yermas, bajamos y bajamos hasta la costa, después de una parada para almorzar en un pueblecito rodeado de huertos de frutales y donde el calor ya apretaba; en una pequeña tiendecita al pie de la carretera vendían manzanas –muy agrias dijeron– y unas famosas mandarinas, así como una fruta un tanto áspera y que se abría como una granada. Me adormilaba y desperté pensando –sintiendo– que nos despeñábamos: bruscamente el asfalto desaparecía y el bus traqueteaba y gemía como un viejo elefante –de dos pisos. Ahora pienso que debía aprovechar este tiempo que resta hasta Trujillo para seguir con la narración de mis días en Huaraz, pues el calor y el desierto amilanarán mi recuerdo de las inmensas montañas, los glaciares y los lagos de la Cordillera Blanca, así como de la camaradería de los caminantes y los latidos de un corazón desbocado por la altura y la emoción. De todas maneras, necesito mis notas fotográficas para seguir con la historia de la cultura Chavín… El paisaje ahora recuerda el del viaje desde Lima, un desierto en que de repente se abren oasis de verde y cultivos, muchos de ellos ya de carácter industrial)

De las notas tomadas en mi pequeño cuaderno:

21 de septiembre. En estado miserable, con mi estómago negándose a retener ningún alimento, salimos a las cinco de la mañana en una furgoneta seis personas y nuestros acompañantes hasta lo alto de la cordillera de Huancaraz, majestuosa, inmensa…, volviendo a pasar por el lago Chinancocha y ya el lago masculino, donde los patos ponían un toque de vida, como cómicos silbados. Después, bajada por carreteras de tierra hasta el pueblo de Vaquería, último lugar donde aprovisionarse antes de emprender la caminata de cuatro días por un paisaje de pequeñas aldeas de adobe y donde la calamina no les había todavía dado aire de fábrica, de cruel gallinero. Íbamos flanqueando los extraños bosques del árbol queñual, como dehesa en medio de las soledades andinas, enfrentados siempre a la presencia de altísimos picos nevados. Pasamos al lado de lagos y pequeños rebaños de las vaquitas del lugar, a quien en principio uno tomaría por terneros, como un reino de proporciones inversas a la inmensidad de las cordilleras. Hacemos el primer campamento, flanqueados por el pico del Paria, grandioso telón de fondo, como pintura japonesa que congelara el espacio para los estupefactos espectadores. La vida de campamento bulle con la preparación de comidas que no podré degustar; después del té, la cena a base de una sopa y trucha en salsa; después juego del uno, que provoca carcajadas en los más jóvenes –o más infantiles. Nos vamos a dormir a las ocho de la noche: la cruz del sur aparece dominando el cielo; más cercana, una luna naranja brillante.

22 de septiembre. Mi estómago vacío me permite una noche tranquila, aunque solo dormí cerca de la madrugada, con sueños nítidos y curiosos. En uno de ellos, Amalio, en una barra de un bar, con una presencia andrógina y exultante, él, que era tan viril – ¿por qué habré dicho era?–, portaba una ropa inmaculadamente blanca y quería que le acompañara en la farra. Después no encontraba la enorme casona familiar, como necesitando una confirmación. M., atractiva y distante, parecía ocupar el lugar dejado por Amalio, ataviada también con una elegante camisa blanca, cerrada con un atractivo alfiler dorado –“ahora lo recuerdo”, añadí. Me dirigió unas palabras, pero no las recuerdo: hablaba de sentimientos.

El día amaneció neblinoso, ocultando el escenario congelado de las montañas de Paria. Subíamos hasta el punto más alto de la caminata –Punto Unión, precisamente– y el terrible esfuerzo comenzó a extenuarme y a despertar sentimientos de negatividad y emociones luctuosas: el escenario grandioso que nos rodeaba recordaba el pórtico en blanco y negro de Chavín, dualidad pétrea de la lucha entre oscuridad y luz, vida y muerte; en estas ocasiones, la presencia de mi padre se llena de negatividad, como en el sueño aterrador del circo de Gredos. También, mis sueños recientes parecían destacar un lado de aviso, de final, pero un resto de lucidez me indicaba: es el pasado que quiere vencer, de nuevo. Detrás de mí, la cariñosa Melody sufría penosamente con cada paso y yo la esperaba para que no perdiese nunca el contacto visual con alguien del grupo; esta situación, en que sentía debía ayudar a alguien que sufría más que yo mismo, me hizo desechar mis propios miedos; poco a poco me rehíce hasta estallar gozosamente al atravesar la puerta, verdadera epifanía –a un lado, los enormes bloques oscuros, dispuestos como oscura fortaleza, reino de sombras; al atravesarla, luz deslumbrante de las montañas y glaciares. Joyas que cerraban la camisa blanca: lagos turquesas. Un grito de alegría:

“Yo soy un mercader/ Indiferente a las puestas de sol/ Un profesor de pantalones verdes/ Que se deshace en gotas de rocío/ Un pequeño burgués es lo que soy/ ¡Qué me importan a mí los arreboles!/ Sin embargo me subo a los balcones/ Para gritar a todo lo que doy/ ¡Viva la Cordillera de los Andes!” (Nicanor Parra)

La comida al pie de la puerta fue alegre y distendida, una vez superado el reto, aunque yo solo disfruté de mi rosado suero. También me encontré con el amable muchacho con quien había compartido cuarto y alguna cena en los días anteriores, Pablo, de origen entre judío iraquí y español. Difícil bajada por un camino –sagrado quizá– de piedras sueltas y que nos llevaba dulcemente hacia otro precioso lago; canto una canción de arrieros y Melody y nuestro guía Miguel se animan también. En una pared rocosa, dos inmensas cabezas de serpientes, de ojos crueles, vigilan el camino, como diosas que pueden desencadenar aludes y sismos, como la Osgard de los pueblos nórdicos. Cuando llegamos, nuestro cocinero, Hilario, ha preparado un brebaje que –me asegura– va a cerrarme el culo; una especie de té en que el orégano es el principal ingrediente, junto con una especie de apio, ajo, jengibre… Hilario es un curiosos personaje muy ligado a la tierra –sus compañeros se ríen de su carácter campesino– y ya me había abordado para proponerme múltiples negocios, como apadrinar a su muchacho. Yo le titulo inmediatamente de chamán. Al cabo de unas horas puedo probar una deliciosa sopa e incluso un plato algo más fuerte, quizá pasta. Por la noche, duermo a ratos, pero me levanto con una sensación de fuerza que hacía tiempo no sentía.

24 de septiembre. ¡Cumbres del Alpumayo y Picarraju! Subimos hacia la laguna y glaciar de Arhuaycocha. La luz cambiante hace destellar colores sobre la masa del glaciar: grises, blancos, verdes y azules se suceden en la superficie, en una delicada gradación. Súbitamente, un ruido como un gigantesco telón que se desgarra; es un deslizamiento de masas de hielo que nos hacen entender que no eran aviones los que oíamos en el transcurso de la noche. Después, ya el resto del camino trascurre en un diminuendo amable; bajamos por entre un bosque del maravilloso queñual hacia una enorme grieta por donde transcurren pequeños riachuelos y aparecen nuevos lagos. Allí se instalará el último campamento; mi estómago vuelve a molestarme y me entristezco porque me hace insociable y amargo, pero un nuevo té de Hilario me permite saborear una sopa deliciosa tradicional –con harina de habas– y mejorar mi humor. Nuestros acompañantes nos han preparado también un vino caliente que sienta de maravilla, e Hilario y Miguel se lanzan a un discurso de disculpa por las posibles faltas, que termina entre risas, pues se ve que han estado inspirándose probando antes el brebaje. Comienza a lloviznar, una lluvia fría, enemiga, que se va convirtiendo en un fuerte aguacero; los relámpagos y los truenos adquieren densidad en el cañón en que acampamos, como centellazos y bramidos de gigantes; oigo voces y siento los destellos de las luces de unos pobres arrieros que se han instalado en una pequeña –y mezquina– tienda cercana; me enteraré que han debido buscar refugio en la de nuestros acompañantes, al igual que durante la terrible tormenta siguen pasando recuas de arrieros para llevar sus bestias a los lugares acordados para los caminantes. También, el estruendo de aludes y deslizamientos, que ahora puedo reconocer. Noche andina, inolvidable, aunque sientas todas las aprensiones y cobardías del hombre civilizado.

25 de septiembre. Mezquindad juvenil, que puedo entender; menos, el que se comparta por alguien que se considere español. El camino ahora va por una vereda de piedras sueltas y tierra polvorienta en una espléndida mañana, más agradable por menos esperada, donde ya podemos ver una vegetación con aire tropical, como el árbol de inflorescencias rojas, así como flores y arbustos y unos maravillosos mirlos. Llegamos a un pequeño lugar donde almorzamos y seguimos por una carretera polvorienta y de vértigo –ya en furgoneta– por la ruta del corredor del Huaylas, parando en Caraz para tomar los típicos helados de la zona.

Por la noche, cierta tristeza, pues cené solo, ante la malevolencia de la muchacha catalana; terrible impenetrabilidad de las relaciones amorosas de los jóvenes.

28 de septiembre, de nuevo en un autobús camino de Cajamarca

Volvimos a ese paisaje desértico que disfrutamos en nuestro viaje a Trujillo, pero sin la grandeza de las dunas, o el dorado de la arena, más bien como tierra sucia, triturada. Bueno, eso es lo que presume desde mi asiento, pues los ventanales están cubiertos como de una malla y apenas si nos permiten entreverlo; supongo que es parte del afán de convertir el bus en una especie de avión, impermeable a la geografía, al espacio.

Debería terminar mi narración sobre Chavín, sobre la caminata en los Andes, pero ya me parecen muy lejanas; nuevas visiones les han quitado ya su frescor, si acaso lo tuvieran, y después de la experiencia de la tormenta andina, insignificantes. (Pero debería recuperar las imágenes del Lanzón, como verdadero tótem, fuerte, terrible, escondido en los laberintos del templo).

En Trujillo, la alegría y el colorido del trópico comienzan a imponerse sobre la delicadeza de las aguamarinas andinas y la grisalla de la costa; al llegar, paseo agradable por las calles que llevan a una catedral vacía de fieles y la Plaza de Armas, donde la tiesura española se desvanece ante el colorido y los ringorrangos modernistas; sin embargo, las celosías le dan un carácter reservado, como de confesionario. Cené una corvina a la meuniére, en un restaurante solitario; supongo que la gente se recoge temprano, como en toda Hispanoamérica que yo sepa, dejando a los viajeros como inútiles espantajos.

Al día siguiente, con mi estómago en mejores condiciones, me fui a visitar Chan-Chan, en una combi que me obligó a tomar un taxi desde el cruce de carretera donde me dejó. Encuentro con una pareja norteamericana –altos, magros, trajeados como exploradores de un planeta enemigo– con quienes compartí a nuestra simpática guía y después taxis y demás. Apoteosis del barro, la cultura chimú nos deja una curiosa caligrafía oceánica, para designar mareas y corrientes marinas, como la posición invertida de los dibujos de peces, que aludirían al fenómeno recurrente del Niño; creo recordar la presencia de caracolas y póngidas, como en Pachacamac, en Chavín. También, la presencia de las ardillas, en la base de los corredores de entrada, correspondiendo a una zona boscosa, ya perdida. En el museo, en otra zona alejada una espléndida deidad marina:

Por indicación de la pareja norteamericana –de Colorado, en concreto– acepto visitar la “huaca del arco iris”, y verdaderamente no me arrepentí, cruzando en un viejo taxi por cultivos que verdeaban al delicioso sol de la eterna primavera trujillana. Pues la región es rica, regada por las aguas que vienen de los Andes, ríos que ahora están casi secos, pero donde los viejos canales chimús y mochicas aportan el agua necesaria, también los pozos, como el que alimentaba el estanque sagrado, necesario para contemplar los astros y obedecían al prolongado asedio a que les sometieron los incas; sembraban los estanques con totora para desalinizarlos. A la entrada de la huaca, los cálidos perros peruanos, llamados chimú o viringo, en peligro de extinción, capaces de curar artrosis y otros enfriamientos, y que debían acompañar –como entre los aztecas– a los difuntos al ultramundo. La huaca está señalada por la divinidad representada en todos los muros, arco iris –u oleaje– que devora la cabeza de los guerreros, un pequeño lugar de culto que formaría parte de la gran ciudad mochi. Me despedí en la Plaza de Armas, pues ellos seguían de visita a otros lugares arqueológicos y debí quizá –de nuevo– precisar mejor una cita, pero me cuesta y me frena la extraña concordancia de las parejas, reino frágil, bien lo sé.

Por indicación de la pareja norteamericana –de Colorado, en concreto– acepto visitar la “huaca del arco iris”, y verdaderamente no me arrepentí, cruzando en un viejo taxi por cultivos que verdeaban al delicioso sol de la eterna primavera trujillana. Pues la región es rica, regada por las aguas que vienen de los Andes, ríos que ahora están casi secos, pero donde los viejos canales chimús y mochicas aportan el agua necesaria, también los pozos, como el que alimentaba el estanque sagrado, necesario para contemplar los astros y obedecían al prolongado asedio a que les sometieron los incas; sembraban los estanques con totora para desalinizarlos. A la entrada de la huaca, los cálidos perros peruanos, llamados chimú o viringo, en peligro de extinción, capaces de curar artrosis y otros enfriamientos, y que debían acompañar –como entre los aztecas– a los difuntos al ultramundo. La huaca está señalada por la divinidad representada en todos los muros, arco iris –u oleaje– que devora la cabeza de los guerreros, un pequeño lugar de culto que formaría parte de la gran ciudad mochi. Me despedí en la Plaza de Armas, pues ellos seguían de visita a otros lugares arqueológicos y debí quizá –de nuevo– precisar mejor una cita, pero me cuesta y me frena la extraña concordancia de las parejas, reino frágil, bien lo sé.

Por la tarde, algunas compras, y después de una pequeña siesta, me dirijo al Pacífico, a la playa de Huanchaco, armado de bañador y toalla, para encontrarme con una arena negra y pedregosa, un mar alborotado y un agua helada; pero ya lo presumía, así que paseé por el muelle, disfrutando de una fresca brisa y un bonito atardecer. En un pequeño restaurante, decidí tomar un sudado y bien que me arrepentí horas después

Al día siguiente, en la mañana paseo por la calle Pizarro, convertida en peatonal, y visito alguno de los viejos palacios que mi guía –y el sentido común– recomiendan. En uno de ellos, la casona se ha convertido en club exclusivo, y solo para varones me pareció, al estilo inglés. En el cuadro de socios, nombres vascos e italianos. Las salas, algo ajadas, así como el mobiliario, con algunas versiones de pinturas verdaderamente chuscas:

El ángelus de los aspersores, pareciera, no ya el enigma daliniano de la carretilla de carne. En una fundación bancaria. Algunos cuadros reflejan el ocre de la tierra, del adobe, como espacio mismo.

La sala César Vallejo recoge libros y traducciones del poeta, en ediciones hermosas, antiguas. También, la figura del obispo Martínez Compañón, a quien ya conocí en el Museo de historia de Lima.

Por último, exposición en la sede del Banco Nacional con los muebles dejados por una rica familia; un cierto lujo, pero me parecieron más cercanas las cántaras de material poroso para filtrar el agua.

Decido tomar un pequeño tour para visitar la huaca de la Luna y allá que me fui, para conocer la cultura mochica, instalada por estas tierras antes que la chimú, y de la que visitamos un pequeño museo y la Huaca de la Luna, espléndida bajo la montaña sagrada con la forma de una pirámide de basalto en medio de la tierra. El centro ritual de esta cultura debía ser la ceremonia de la copa, en que los jóvenes derrotados en las luchas rituales eran sacrificados y su sangre presentada en aquella. Los saqueos de buscadores de oro y joyas permitieron que se salvaran las pinturas de los muros, al cubrirlos de tierra. Las pinturas, y en general el sitio, dan una fuerte impresión de crueldad, a la vez que de presencia de fuerzas anteriores a los dioses mismos. También los dioses marinos se presentan, como entre los chimús, como en la Antigua Grecia.

Me animé a asistir a una exhibición de caballos peruanos y su famoso paso, un trote de manos levantadas que aparece en ellos con naturalidad, afirmaba el presentador de la exhibición. De hecho, es también un paso de ambladura, como en los asturianos asturcones, pero con una ligera diferencia, ya que en el andar de los caballos peruanos tres pies están en el suelo simultáneamente. Los ejemplares mostrados recordaban –y no solo por su cap–- a los palominos norteamericanos. Era preciosa la potranca que se presentó a pelo. En el baile de la bella y la bestia, la gracia peruana amansa al centauro, como siempre ocurre.

Cajamarca, 29 de septiembre. Hotel Balcones Plaza

Después de mi visita hospitalaria –que va siendo ya una tradición–, pues mi estómago no mejoraba, decidí en la mañana de ayer, tras recoger mis medicinas y el informe médico, continuar viaje hacia Cajamarca, por el mismo paisaje atormentado que ya señalé, y después iniciar una subida continuada, fuerte, entre los montes de ceniza asolados y ya el encuentro con algunos campos verdes, así como de bosquecillos del árbol… y el eucalipto. Ya de noche, llegamos a la ciudad envuelta en tinieblas, apenas iluminada por las amarillentas luces de las farolas. Todo era sucio y desolado al paso del taxi que me llevaba al hotel, en medio de callejones repletos de basura. Al salir para buscar un lugar donde cenar, un olor a miseria, a aceite barato de fritura, envolvía la ciudad, ahora tomada por bandadas de perros que rebuscaban entre la basura: imágenes de la India me venían a la memoria. Tras cenar en un destartalado restaurante un menú de dieta, vuelvo al hotel ya tarde, un tanto cariacontecido.

Por la mañana, espléndida de luz, el lugar se había transformado en un colorista y multitudinario mercado, en el que sobresalían las frutas, algunas dispuestas como en una paleta de pintor:

La ciudad era otra, y el colorista mercado invitaba a pasear por la Plaza de Armas y visitar la catedral que conserva grandeza y un magnífico retablo. Camino hacia la casa donde se produjo el cautiverio de Atahualpa y la escena en que prometió llenar de oro hasta la altura de su brazo levantado la habitación donde vivía, escena que siempre me llenó de angustia, ante la crueldad de Francisco Pizarro y su comportamiento criminal: la elección entre la violencia y el discurso es anterior a su formulación en el discurso; así se lo comenté a mi improvisado guía, Carlos Mitani, de sangre amazónica y china, también mestiza y con el que charlé sobre el tema mientras tomábamos un café. Aunque empleaba términos como colonial, o genocidio, pudimos encontrar un territorio común para señalar como la violencia es una marca de la historia, pero también el acuerdo, la construcción de un estado, iniciada por los propios conquistadores y ya por la corona; así como el destino trágico de muchos de ellos: quien a hierro mata… El paseo continuó por la deliciosa placita de Belén, donde visitamos el hospital de varones y la iglesia, que cuenta con notable retablos, aunque muy destruida, me cuenta, por las tropas chilenas. Un agradable muchacho. Después penetro en el hospital de mujeres, convertido en sede de un pequeño museo etnográfico: su fábrica recuerda al románico. La maravilla de los viejos edificios, harmonía mundi, apenas resiste unas pocas cuadras, pero el día, la claridad del cielo, la animación de las calles, me llevan en volandas hacia mi hotel.

30 de septiembre, Cajamarca

Ayer por la tarde me fui en una combi a visitar los Baños del Inca para encontrarlos atestadas de gente. Me decidí por la opción de un hidromasaje, pues era la más rápida. El lugar apenas conserva carácter, convertido en atracción para visitantes, aunque si puede verse la antigua piedra del inca y su curiosa ventana. Después, fui a cenar con Carlos y a tomar unas copas en un lugar muy animado, pero no quise forzar las cosas, pues mi dieta así lo aconseja. Así que esta mañana, después de contratar un par de noches más en el hotel, me fui en una furgoneta por un camino de tierra hacia Cumbe Mayo. Al llegar a lo alto, visión de la nueva Cajamarca, que creció de una forma exponencial desde hace unos veinticinco años, de una pequeña ciudad provinciana de apenas sesenta mil habitantes a la actual con más de trescientos mil; al parecer, la minería atrajo toda esa población, nos explicó el guía en su interminable perorata y destruyó –me imagino– gran parte de su encanto. Seguimos ascendiendo por un paisaje desolado, pero donde algunas familias logran arrancar a una tierra miserable algunos frutos: desde la ventanilla atisbo a una familia arando con bueyes su pedazo de tierra. Al llegar, admiramos las formas curiosas que la piedra ha tomado en el lugar: los frailones, le llaman, trabajo de la lluvia y demás sobre un material frágil[1]: “Las piedras no ofenden: nada/solicitan. Tan solo piden/ amor a todos, y piden,/ amor aún a la Nada” (César Vallejo, Las piedras).

Pues en la mitología inca los hombres mismos nacen como piedras, nos dice Valcárcel en su Etnohistoria de Perú, al referirse a la figura y leyenda de Viracocha, en realidad Apu Kon Titi Wira Kocha (Señor supremo del Fuego de la Tierra y del Agua), aparecido tardíamente en la organización religiosa, cuando los Chancas atacan Cuzco. Su forma será la de una figura elipsoidal hecha de oro.

Y ya la presencia humana en la cueva con inscripciones y que forma al parecer una semiesfera. Al caminar, vamos recorriendo la obra de lo que aquí llaman acueducto, pero que es en realidad una canalización de agua de un pequeño riachuelo –“cumbe mayo”- con una sofisticada y asombrosa ingeniería a base de un trabajo sobre la roca de la ladera y un cálculo de inclinación y de fuerza verdaderamente sofisticado. A cada paso, grupos de vendedores indígenas, como la mujer que me ofreció un huevo sancochado, que todavía estaba tibio:

Hermosas cruces talladas en la piedra, que muestran esa cuaternidad profunda de las culturas americanas.

Al volver hacia el hotel, sentimiento de tristeza y desabrimiento, a pesar de que mis males físicos parecen mejorar. Tonterías como la pérdida de unas gafas de sol, tienden a exacerbar un sentimiento de desvalimiento. Para mañana no tengo plan alguno, excepto quizá descansar y visitar de nuevo los baños. También un paseo hacia San Agustín.

Cajamarca, 1 de octubre

Por las mañanas, mi triste yo se levanta animoso, ávido de la luz y de los colores del mercado. Paseo entre los vendedores, todavía esperanzados, como yo, creyendo en un buen día en que la suerte cambiará. Las mujeres con sus altos sombreros, con faldas azules o rojas, defienden su mercancía y las viejas costumbres. Decido tomar la combi hacia las Ventanillas de Otuzco, en las afueras, entre prados y vaquitas que le dan al paisaje un aire irreal de Suiza tropical, y me encuentro con la necrópolis cajamarquiana, como diseño delirante de un Gaudí.

Los tamales señalan el valor de sueño extraño de lo indiano, alma que vería ese mismo paisaje verde y atlántico. Unas mujeres quieren venderme unas ostras, que resultaron fósiles; preferí una inscripción de cruz en una pequeña piedra: lloriquean como señuelo para los visitantes, pero si se les bromea enseguida siguen la corriente y aceptan el reto. Noté la mansedumbre de los varones, como en una Arcadia feliz.

Los tamales señalan el valor de sueño extraño de lo indiano, alma que vería ese mismo paisaje verde y atlántico. Unas mujeres quieren venderme unas ostras, que resultaron fósiles; preferí una inscripción de cruz en una pequeña piedra: lloriquean como señuelo para los visitantes, pero si se les bromea enseguida siguen la corriente y aceptan el reto. Noté la mansedumbre de los varones, como en una Arcadia feliz.

Al volver, la ciudad está radiante y feliz; vuelvo a recorrer las calles de casonas con balcones enrejados, y atisbo las callejuelas que suben hacia la cruz en lo alto de un cerro. De nuevo, la elegancia de la pequeña plaza de Belén. Después, lectura de Vallejo –Absoluta– y ahora volveré a pasear por la ciudad soturna en esta hora de la anochecida.

Cumplí con mi cita para cena con mi amiguito Carlos. Mañana me espera un viaje duro y maravilloso a Chachapoyas, una verdadera montaña rusa.

Chachapoyas, 3 de octubre

Efectivamente, un viaje agotador, maravilloso… y aterrador. Hasta Celendín es un viaje monótono a través de la puna, observados por las vaquitas atadas a sus postes. Desde allí, la locura, comenzando por una arriesgadísima bajada por una estrecha carretera hasta cruzar el Marañon; la vegetación va volviéndose ya propia de tierra caliente, bananeras, caña de azúcar, mangos…, y ya en el fondo del valle, cuando cruzamos el puente, el calor es sofocante, maravilloso. Me las prometía felices –no puede ser que tomemos riesgos mayores, pensaba– hasta que una nueva ascensión de horas me dejaba el corazón en un puño, por un paisaje grandioso, de espléndidas perspectivas suavizadas por las nubes que cubrían los picos de la interminable cordillera; cerraba a menudo los ojos u observaba un pobre aparato de televisión para controlar el pánico, incapaz de atisbar el espacio mínimo entre las ruedas del viejo trasto que nos llevaba y los abismos. Al paso de las horas, suponía si no teníamos necesariamente que despeñarnos, como partícipes en una broma macabra, acunado por el runrún del motor, los ronquidos de mi vecina y los gritos y llantos de los niños. En lugares inverosímiles, casitas y pequeños poblados. Al parar para comer, apenas puedo tomar un té: las piernas me temblaban.

Entre un paisaje que alterna una especie de selva seca y las alturas de las punas pobres, llegamos hasta el alto de Calla Calla (3.600 metros, avisaba) y ya desde allí todo fue maravillosamente simple, siguiendo el desbordante río Uzcubamba que amparaba ya huertos y frutales, con el color y la vida del trópico. En Tingo se bajan algunos viajeros y la linda pareja con el niño. En un pueblecito, los viejos juegan entre risas en una taberna, con barajas francesas –yo he jugado también con el azar y me siento revivir.

Chachapollas, nuevo Cajamarca húmedo y frío, pues los españoles huían de las sofocantes tierras bajas y sus extrañas enfermedades, prefiriendo catarros y neumonías.

4 de octubre, jueves

Pedí un tour sencillo en una pequeña agencia, que me permitiera caminar un poco, nervioso todavía por la experiencia del día anterior. Cena en un restaurante agradable con una cocina de fusión; me atreví con un arroz melosos con res y una salsa rica, pero, aún habiendo especificado que la carne estuviese en su punto, la presentan carbonizada; también me cobran por una copa de vino más que por el resto del menú, en fin… El hotelito es un tanto decrépito y cutre: la ducha es apenas un pequeño chorro, no como la enorme catarata Gocta, la tercera en tamaño del mundo, a la que nos dirigíamos por la mañana para encontrarnos con un corte de carreteras por parte de los trabajadores de una empresa de construcción… de carreteras; altavoz en ristre las mujeres animaban, reñían o calmaban a los escasos manifestantes; cuando vi las humeantes calderas con que preparaban el almuerzo comprendí que iba para largo. Volvimos tornas y en el hotel me aconsejaron un paseo hacia Huanca, al cañón del Sonche, que llega a los 900 metros de profundidad; vista admirable en que en días más claros veríamos la primera cola de la famosa Gocta. Al lado, un letrero anuncia la zona arqueológica de Huancaurco, del período u horizonte tardío; sitio dotado de aura, de fuerza religiosa, como así resultó ser: un templo. Después, hacia otro mirador y ya decido volverme dando un paseo; no disfruté, pues comencé a sentir incomodidad y aprensiones, aunque la pista era amplia y fácil; tomé una combi y me reencontré con la familia chino-peruana con quien había visitado el lugar, y ya la acompañé a un almuerzo donde charlamos animadamente de Perú y España, pues una de ellas –Verónica– había vivido en Barcelona. Gente preparada y muy agradable, unidas en el rencor hacia la figura política de Vargas Llosa, que llegó a propiciar, me dicen, una cierta xenofobia contra los chinitos a raíz de su enfrentamiento con Fujimori; también, como en mi anterior viaje, la gente habla muy bien de su figura. Cierta tristeza al despedirme, pues el viajero solitario no sabe cuando podrá tener otra agradable velada.

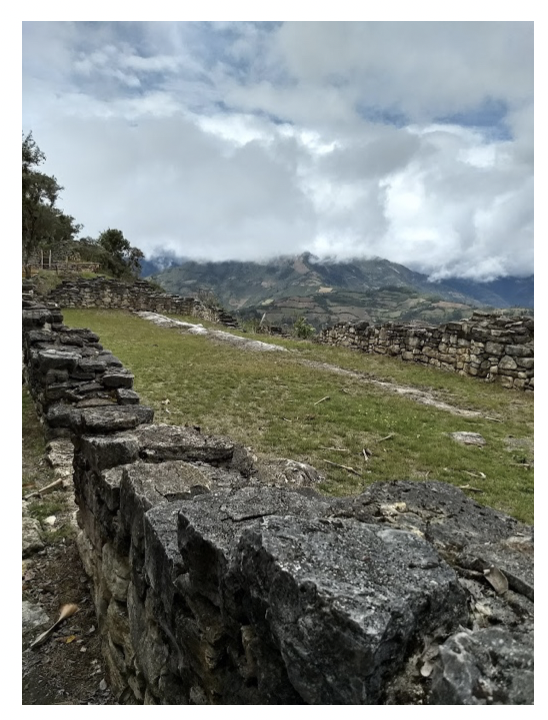

Esta mañana, hacia Quelap, en una expedición dirigida por Edgardo, de linaje ibérico: padre español y madre portuguesa y que ha vivido, creado negocios y ocupado puestos de relieve en muchos países. No tiene la incontenible verborrea de otros guías, pero toma las preguntas como una cuestión personal y se engalla con los díscolos, a pesar de su edad –74– y su pequeña estatura. Tras un viaje por una zona de prados y campos de cultivo –chacras, las llamaba–, nueva sensación de vértigo en algunos tramos, pues mi anterior experiencia viajera aún no me ha curado de espanto. El lugar de Quelap hace alusión al parecer a una especie de reino de las nubes, como el propio nombre de la sorprendente cultura –chachapoyas: hombres de las nubes. La fortaleza es verdaderamente una sorpresa, un lugar majestuoso, fuerte, templo al parecer, o centro administrativo, o ambas cosas, de una cultura que hubo de inclinarse ante la última fuerza andina, los incas, intento imposible de conciliar el círculo y el cuadrado. Pues, además de los ciclópeos muros, irguiéndose frene a los puntos cardinales, las casas son circulares y recuerdan a nuestros célticos castros, con su ajuar de piedra y sofisticados sistemas de drenaje, pero también la tumba donde se enterraban los antepasados, hasta la próxima reencarnación en un nuevo ser, pasando entonces al cementerio. En algunas casas, frisos que simbolizan ojos: cóndor, culebra y felino, representando poderes diversos: sacerdote que puede ver desde lo alto, político que oculta sus pensamientos, guerrero que porta la muerte para el enemigo. En una en particular, friso de ojo que enfrenta a una forma escalonada de culebra –creo recordar–: incas y chachas intentando armonizar también sus símbolos. La casa donde aflora la espina dorsal de la montaña, flecha que señala el norte: también la construcción –rectangular– remata en un ábside, nuevo deseo de integración.

En el templo, los boleadores: se lanzaban piedras con hondas a las nubes, para provocar la lluvia, en un sentido lato, intentaba explicar Edgardo –nombre de resonancias shakesperianas–; supongo que se trataba de un ritual. Qué torpes a menudo los intentos de cientifizar la cultura, qué vulgares y curiosamente absurdos. Un lugar con fuerza de nuevo, sin los horrores de Chavín, con estilo arcaico en el noble sentido de lo ciclópeo.

Puerto Lagunas, 5 de octubre

Tras volver a Chachas, bajo la lluvia, encuentro con Edgardo y charla muy agradable sobre esto y lo otro: su educación le lleva a un rigor en los datos que impide sobrevolar; maravillosa su descripción de uno de los múltiples proyectos en que se involucró, una aclimatación de plantas de café desde Piura a la selva, para conseguir ejemplares en alturas superiores –que no fijaran el cadmio– y merecieran la clasificación de los tres omegas: treinta, sesenta, noventa, como medidas de mujer hermosa… y un tanto andrógina. Cenamos agradablemente en un patio hermoso –arquitectura mágica de la ciudad, arte del birlibirloque–, con un vino peruano de cierto regusto sulfuroso, volcánico. Estas veladas ayudan a recoger esa pepita de oro que se filtra de todas las esperanzas, angustias y pesares del viajero, perdiendo el lastre a menudo amargo de la soledad.

Al día siguiente, madrugón y nuevo eterno viaje hacia Toroporo, ya en la selva, en un paisaje que alternaba vegetación hermosa, cerrada, zonas de pasto robadas a la selva y también campos de arroz. Encuentro con Víctor de la asociación…, joven agradable, muy humano, que me acompañó también a cenar y tomar un fuerte licor amazónico que parece haber arreglado –o al menos anestesiado– mi estómago. Casi sin dormir, en coche hasta Yurimaguas, mítico embarque hacia Puerto Lagunas, y ya después Iquitos, donde me recibió mi guía, Aquiles nada menos, con quien recorreré la selva los próximos días. Cielo bajo, encapotado, pero a veces sopla una fresca brisa, en una población que mezcla el aspecto de suburbio con la presencia fuerte de la selva, así como rostros hermosos en muchas mujeres –de una belleza verdaderamente salvaje– y rasgos de fuerza en los hombres.

Puerto Lagunas, 12 de octubre

De vuelta de una excursión de cinco días por la reserva Pacaya Samiria, agotado y comido de moscos, mosquitos, tábanos y toda la nomenclatura de la comezón, pero feliz. Los viajes en esta extraordinaria reserva tienen un sabor local fuerte, pues se hacen en las viejas canoas de madera de catagua, a remo, mientras el pasajero –o pasajeros, pero máximo dos– disfruta de la visión de plantas y animales.

Aparecen el yaco o pomponcito, raseando el agua, y las mariposas azules, enormes, que dejé en mi anterior viaje, así como ciertas ilusiones. En un momento, Aquiles extrae del agua una curiosa tortuga, la mata-mata, de aspecto verdaderamente antediluviano, cabeza trapezoidal y un cuello largo, como fuelle de muñeco. Aparece la garza negra y el paucarillo, pájaro que imita el canto de otros para que le construyan el nido, lo que permite llamarle así al hombre haragán. También, inmenso chupagarza (¿?) y el chapoteo del primer caimán. El siguango luce su vitola negra y el pico naranja, así como los soldaditos, estos de color blanco y cabeza roja. Paramos en un recodo del río y Aquiles prepara una parrilla para asar el pez-gato, o doncella, que había arponeado al inicio de la excursión: su habilidad será nuestra principal fuente de víveres. Llegamos en la tarde a nuestro primer refugio, un decrépito palafito de madera y cubierta de paja, donde cenamos de nuevo pescado, y yo me voy pronto a la cama.

Sueño profundo, apunté en mis notas de la excursión. Los preparativos para la marcha se hacen morosamente, con una calma verdaderamente tropical, antes de volver a bajar el río Samiria, que llegará al Marañón. Durante la espera, la enorme mamá vieja, una rapaz de plumaje como oro viejo, nos observa y entretiene. Nada más salir, dos lobos de río interpretan un alegre juego del escondite para los turistas –son nutrias, pensé–. De nuevo, el vuelo de la mamá vieja, así como garzas grises y tortugas tomando el sol; inmensa ave de dolor gris-tórtola: jamungo.

Despertamos a un lobo marino de su siesta en el árbol, y seguidamente los delfines interpretan su danza para nosotros: un leve resplandor gris-rosado. Al parar para el almuerzo en un pequeño refugio, encuentro con una pareja de Barcelona, así como un grupo italiano-serbio y con Camile, el mozo polaco que había saludado en Lagunas a la hora de la cena y charló un rato con nosotros sobre sus proyectos: un tour de siete días en su caso. Una chica italiana, Simona, y el propio Camile se unen a la expedición; comienza a llover fuerte –los ruidosos papagayos lo habían anunciado– y prefiero ir a cuerpo para gozar de la lluvia; pequeño mono de nombre apropiado: pichico. Después, pesca de pirañas para la cena.

Durante la misma, y en la sobremesa, concierto de cuentos e historia a varias voces, con el viejo que contó la historia maravillosa de Domingo siete, el buboso que consigue el favor de los diablos, y su compadre, el rico, que solo se trae las bubas que el otro dejó; me recordaba la historia mexica del nacimiento del nuevo sol y luna, fundación de una nueva era por el dios buboso y pobre, pero valiente, y el rico que duda al atravesar el fuego, acompañados de un tigre y un águila. La increíble gestualidad y talento dramático de Wellington (sic) al narrar la historia del león marica, el puma que encuentra al hombre calato y prácticamente se lo beneficia: así se ilustra el cambio de actitud del puma, hoy cobarde y huidizo. También Iván –guardia de la reserva, gran aficionado a chistes y bromas– habla de la fuerza terrible del tigre, el jaguar, el rey, así como de la anaconda que atrapó a un hombre y aflojó cuando noto su mordisco; el tapir, la grúa de la selva. Los jóvenes llenan la conversación de dobles sentidos y alusiones picantes, en honor de Simona, provocando risas y algazara general: así será todo el tiempo.

El día siguiente se dedica a un paseo por la selva y a una suelta de cientos de tortuguitas, de las que nos constituimos en padrinos; supongo que es un día un tanto perdido, como gozne entre los demás, pues ya mañana debemos regresar por el mismo camino acuático. Visitamos un gigantesco ejemplar de Lopuma, una verdadera montaña de madera, también la renaquilla, que produce un agua gomosa, la caña agria, el zanango –bueno para reumatismo–, así como el siringo, el árbol de la goma que desató una fiebre de oro en la comarca. En una rama, el pusanquero, de un precioso azul y pecho amarillo, la hembra, y rojo el macho. También el grillo, cuya ala es verdaderamente un trocito de hoja. El inti-mamillu, pajarito solar, y el víctordíaz, de color amarillo. Por la tarde, liberamos cientos de tortuguitas taricayas, cuya recuperación es una prioridad del parque y que Iván recolecta en un terrario dispuesto en la zona del refugio y control. Se estaba bien en la pequeña playa, oyendo los alaridos tremendos de los monos rojos, tan bien imitados por Wellington. La lengua de la gente de aquí es una especie de español acelerado que tiene como una cadencia brasileira en el deje y el ritmo de la frase; Aquiles me decía que antes se hablaba una especie de lengua indígena, el cocuma o cocume. Atardecer tropical, en azul, gris perla y rosa.

Después de la cena –creo que solo tomé ensalada y fruta– nueva charla sobre las historias de la selva: historia de amistades insospechadas, como la rata y la terrible víbora, el majaz y el chuchupi, que conviven en la madriguera hecha por la primera. Desternillante historia del chino que llevaba una contabilidad minuciosa de sus encuentros sexuales y así reconoció a varios de sus hijos naturales, a quienes cedió su negocio; no así al pretendiente que pretendía serlo, pues en su agenda solo constaba que había empalado a la madre. Wellington, de nuevo. También nos ilustró sobre el tremendo tamaño de los caimanes en el corazón del parque, capaces de erguir su cuerpo con extraña fuerza. Se necesitarían muchos días para alcanzar ese lugar, expedición fuera de mis fuerzas, y quizá mi valor.

Al día siguiente, iniciamos el camino de regreso, luchando contra una corriente que aumenta debido a las lluvias; una enorme garza (¿tujullu?), de nuevo los delfines, así como el paicha, el enorme pez amazónico que salta del agua con un ritmo regular; tras el almuerzo, enorme aguacero que soporté sin cubrirme –al llegar al refugio, mis tiritones apenas me dejan vestirme ropa seca. Tras la cena, un rico pescado frito preparado por Wellington, dejo solos a Aquiles y Simona, asedio quizá un tanto torpe del hombre para una pieza que no desea ser cobrada, me da la impresión.

Último día: el zananzaqui, especie de avetoro me pareció, así como nuevos grupos de lobos de río y monos negros. El paucarillo y su alianza con las avispas. Grupo de monitos fraile cruzando el río en una ringlera que parecía imitar exactamente el camino del predecesor. La tarde era cálida y soleada, gloriosa.

Por la noche, tras llegar a Puerto Lagunas, cena y tragos con nuestros guías. Pasamos un rato divertido en una increíble taberna con música maravillosamente peruana; era una juerga de hombres solos, aunque la presencia de Simona creaba un aura de erotismo que animaba los bailes serranos de los comerciantes llegados desde lejos; algunos jóvenes parecen borrachos y uno de ellos se acuesta en el suelo de la taberna, ante la indiferencia general… Quizá como entre los tzeltales mexicanos, la borrachera es sagrada. La conducta de Aquiles comienza a ser preocupante. Hoy, toma de ayahuasca con Gabriel, un chamán que aconsejó Wellington.

Iquitos, 14 de octubre

Por la tarde, encuentro a Aquiles completamente borracho, así que me despido y nos vamos a la casa de Gabriel, nuestro chamán, a quien habíamos visitado el día anterior, hijo a su vez de un famoso chamán, y al parecer consumado futbolista en su juventud. Me siento un tanto nervioso y he fumado un par de cigarrillos antes de la hora marcada. Sin apenas dirigirnos la palabra, nos hace pagar por unos cigarrillos de aspecto feo y nos conduce a la trasera de su casa, a un gran jardín o huerta; nos sentamos en unas feas sillas de plástico; entre la vegetación, un cielo estrellado. Enseguida comienza el rito y enciende los cigarros que soplará sobre nuestras cabezas, así como nos ofrece otros para que los fumemos; su sabor es fuerte. Tomamos la ayahuasca en una pequeña cáscara de coco, me pareció. Mientras, entona una salmodia –creí entender la palabra paloma– que repetirá a lo largo de toda la ceremonia, a la vez que agita una especie de sonajero hecho de hierbas. Cierta languidez, sueño… Nos hace inspirar un brebaje que vierte en nuestras manos. Una energía, un poder fuerte se presenta y corre por las venas, qué va a pasar. Comienzo a vomitar y oigo las arcadas de mi compañera, fuertes. Al sentarme, Gabriel me pregunta cómo siento mi cuerpo: siento un gran poder, le digo –pero yo no lo controlo, verdaderamente–; espero algo que se defina y tome forma, pero no ocurre. Tengo algunas visiones: mi padre, alegre y cariñoso, con mi madre también, en los últimos días felices, cuando íbamos a pasear y a recorrer los pueblos del Salnés: ha merecido la pena.

“Padre, aún sigue todo despertando:/ es enero que canta, es tu amor/ que resonando va en la Eternidad./ Aún reirás de tus pequeñuelos / y habrá bulla triunfal en los Vacíos” (César Vallejo, Enereida)

Después, la fuerza disminuye y se torna tranquila: tengo visiones, pero no interiores, son transformaciones de la vegetación: un caimán, un mono, una hermosa mujer… Despacio, despacio, disfruto de la paz… Nos hace levantar y caminar… Cuando nos vamos: “Rogelito” –me llama así en recuerdo de un amigo– “emplée ese poder para ayudar a su país, a su gente”; no quise decirle que el poder estaba en mí, pero no era mío.

* * *

Viaje en lancha hacia Nauta e Iquitos, en compañía de una muchacha que me pareció al pronto hindú: era persa-germana, Salma, y con quien salí por la noche a cenar y a bailar en un lugar curioso, una especie de destartalado galpón donde nos llevaron Jan y su hermana Julie, así como un simpático guatemalteco. Tocaba una multitudinaria orquesta, con un lindo cuerpo de baile, melodías que la gente coreaba a voces, y ritmos de salsa y merengue. Esta mañana, paseo por el famoso mercado de Belén, con olores inenarrables, sobre un fondo de barro repugnante. Con Jorge, habitante del poblado de San Francisco, visitamos la Venecia iquiteña, reina de la basura y la suciedad, pero hermosa a pesar de todo: casas sobre almadías, reino de una vida sin sujeción, siguiendo el ritmo del río.

Iquitos, the flying dog, 16 de octubre

Mi cuarta noche aquí, haciendo un poco la vida de estos hostels pensados para los muchachos mochileros, aunque a veces nos colamos los veteranos de la hégira, como la pareja italiana que ahora está viendo en televisión un partido de fútbol, y han vuelto exasperados de su intento de embarcarse en uno de esos cargueros lentos que hacen la ruta por el Amazonas hacia Yurinaguas. Han recorrido países y hecho miles de kilómetros, y preparan su pasta con cariño en las precarias cocinas de estos albergues. La fauna de estos sitios se une, separa y recompone en breves días –una media de cuatro, diría yo–: el extraño oriental, solitario y mirando de reojo a las encantadoras muchachas; el yanqui pletórico y simpático, excesivo; la bella, como Salma, coqueteando con todo el mundo; la inteligente francesita, con su doctorado en algún saber exquisito, y los solitarios maduros, como yo mismo, a quienes a veces le dan cancha. Ahora mismo en el comedor, aparece un curioso cuarteto formado por una muchacha muy joven y tres mozos de aspecto yanqui, aunque uno de ellos parece un príncipe de Surinam escapado de la férula paterna. Tatuajes, piercings, forman parte de su equipo, como signos de una secta de adoradores de algún culto fuerte: ¿ayahuasca?

Así, en esta vida un tanto muelle y despreocupada, ayer apenas si fui a visitar un centro de recuperación de animales, tortugas caricayas entre ellos, las mismas que apadriné en el Pacaya. También un hembra de tigrillo –verdaderamente preciosa– que los cazadores dejan huérfanos, así como algunos monos, nutrias… Por último, los prodigiosos manatíes, lentos, tiernos, indefensos. Por la noche, después de despedir a un muchacho español, exuberante y primario como buen leonés, me acerco al malecón a cenar algo y quizá como contrapartida de estos días de encuentros y charlas, me siento desgraciado; también, los muchachos alegres del hostel beben y ríen cerca de mi mesa; me invitan a unirme, pero me siento muy lejos de ellos, algo que indica una timidez que se acerca peligrosamente al escrupuloso de Jünger, pareja del trombonista en las desgracias sociales. Una hermosa mujer deja un reclamo de bailes eróticos en mi mesa: placeres de lo que se ha llamado la Sodoma del trópico, no sé si con un sentido lato. Duermo bien en general y mi estómago parece encontrarse en franca recuperación, superando ya ajíes y sudados. Por la mañana, paseo por el mercado de Belén, que se recuperaba de las lluvias luciendo un suelo más transitable, sin el terrible hedor a barro fétido del primer día, y recorro los puestos de filtros y medicinas, verdadero callejón de los milagros. Después, tomo una motocarro –otro de los signos de identidad de la ciudad– hacia el mariposario que se encuentra en la zona de Pedro Cocha; el conductor me convence para tomar una barca yo solo y mi atrofiado instinto de viajero solitario no se rebela, aunque todo parecía correcto. Atracamos cerca del mismo, obviando el muelle principal, en una zona de cultivos de los cocumas. El pobre lugar ofrece una muestra de las transformaciones de las mariposas: huevos, capullos, larvas, y las curiosas formas que adoptan desde el principio para escapar a sus depredadores: hojas, leños quemados, madera… Después, me acerco a curiosear en un lugar donde los cocumes (¿?) ofrecen a los turistas una exhibición de su música y bailes. Es una hermosa cabaña donde se está bien en un día de sofocante calor; la exhibición es en mi honor, pareciera, pues un grupo de turistas abandona el lugar y el jefe –apu– me va introduciendo a los diversos bailes; son un grupo un tanto enclenque y no muy agraciado, no los robustos guerreros que había entrevisto en Iquitos; danzan la danza del masato –especie de chicha del que probé un trago–, la danza de la caza y la de la cobra, lastimosa parodia de algo fuerte, me pareció. Cuando regreso, viajo con una nativa que lleva frutas, entre ellas, el rico jaimito y unas enormes vainas verdes que me dijo contenían una carne blanca muy agradable; también compartimos motocarro hasta el centro. Después me dirijo hacia el museo de los viejos barcos de vapor que abrieron el Amazonas al comercio y permitieron la riqueza del caucho; un único ejemplar está ahora varado en el antiguo muelle e ilustra sobre ese período de la vida de la ciudad, verdaderamente ligada a estos artefactos, llegada de un progreso con cierto aire romántico, todavía. La decadencia del lugar no va ligada al descubrimiento del caucho sintético, como creía, sino a las plantaciones que los británicos hicieron en sus colonias asiáticas; incluso Henry Ford intentó recuperar las plantaciones, fracasando ante la aparición de plagas. Iquitos debió quedar como simple emplazamiento militar. Figura de Fiztcarraldo, peruano de nacimiento para mi sorpresa, y de origen irlandés, sucesor en aventuras de nuestros conquistadores, ejemplo del nuevo “hombre de acción” que debe poner a trabajar a toda la naturaleza.

Mañana, hacia Cuzco, el ombligo del mundo inca, y donde deberé poner a prueba mis lecturas y mis recuerdos de un viaje de hace ya algunos años, en una compañía no muy afortunada.

Cuzco, 18 de octubre

La llegada a la plaza me provoca de nuevo el deslumbramiento de encontrar un trozo de Castilla en el nuevo mundo, con su aire de vieja nobleza y recato, como si de un triunfo de lo viejo sobre lo nuevo se tratara, después ya sutilizado en la presencia andina y coricancha. Con Mateo, un agradable joven italiano en su año sabático, entramos en la dorada iglesia de San Ignacio, donde vuelvo a reencontrarme con la maravillosa pintura de las bodas de los Loyola y Borja con las princesas incaicas, deseo de crear una dinastía que enlazara con mesianismos incaicos y occidentales. Después, paseo nocturno por el lindo barrio de San Blas y sus cuestas, tan granadinas, para cenar en un restaurante agradable, escapando del acoso de los reclamos turísticos. Hace un agradable frío en la habitación de mi pobre albergue, contrapunto al terrible calor del trópico. Esta mañana, visita al médico para intentar remediar de nuevo mi pobre estómago al que el aire cusqueño no sentó nada bien; me atendió una linda y cariñosa doctora, pero creo que no acertó con mis males, confusa ante mis síntomas, una verdadera montaña rusa; en fin…, ya es una tradición en mis periplos. Antes, visita a la iglesia de San Ignacio de nuevo, donde me deje convencer por una patética guía para enseñarme los escondrijos del lugar: la virgen con manto en V y siempre preñada: Pachamama; el Cristo moreno de brillante faja, como hijo del sol; la escuela cuzqueña y su capacidad de incluir elementos incaicos en sus cuadros y esculturas. Por la tarde, después de la visita médica, diviso unas torres a lo lejos: iglesia de Belén, donde encuentro una curiosa portada binaria, incapacidad para nuestra terna occidental:

Creo recordar como en la adopción indígena de nuestras leyendas, el Rey Melchor, blanquito, indicaba un año bueno para el comercio, pero malo para la agricultura; Gaspar, indito, lo contrario, y el negro Baltasar, desgracias, lo que explicaría su desaparición. En el interior, inmensos cuadros sobre la vida de Cristo, algunos de los cuales me parecieron de buena factura, amén de los retablos dorados, brillantes; una señora muy cultiniparda me asesoró sobre la iglesia y el “sincretismo” religioso, concepto que todos los guías parecen haber adoptado. Frente a la más extrovertida religiosidad mexicana, la peruana parece una trasmutación secreta, más delicada, quizá relacionada con un carácter más tímido, hermético. Continúo hacia la pequeña iglesia de Santiago, de aire campesino. El templo de San Pedro, oscuro como en oficio de tinieblas, dejaba sin embargo admirar el brillo áureo de los retablos.

(Qué hacer, pues me encuentro varado entre las increíbles historias de los tours y la sabiduría médica).

Cuzco, 20 de septiembre, Hogar campesino